日本の「用の美」を伝える伝統工芸品とその継承にむけて

日本の歴史のなかで培われた伝統文化のひとつに、美しさと実用的な価値「用の美」を併せ持つ全国各地の「伝統工芸品」があります。伝統工芸品は、生活のなかで使われるものでありながら、美術品として愛され、それを使う人の気持ちに安らぎすら与えます。しかし、近年は衰退の傾向にあり、国や地方自治体は、伝統工芸品の指定制度などを整えることによって、その保護と継承に取り組んでいます。

用の美と日本人の美意識

「用の美」とは、日常で使う道具や器に自然に備わる美しさを指します。実用性と美が調和する価値観は、日本人の美意識に深く根ざし、民芸運動を通じて広まりました。

用の美とは?

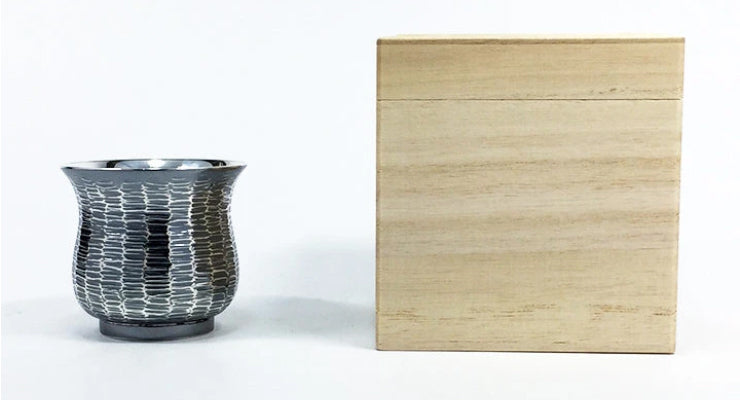

「用の美」とは、日常の道具や器といった“使うためのもの”に自然と備わる美しさを指す言葉です。実用性と美が矛盾せずに共存するという価値観は、日本人の美意識に深く根ざしています。装飾を過度に施すのではなく、素材の持ち味や形の機能性、手に馴染む感触など、生活に寄り添うなかでにじみ出る静かな美。これこそが日本の工芸に通底する美の基準といえます。

たとえば、湯呑み、箸、竹かごなど、何気ない日用品においても、使い手の手元に自然と収まり、長く使いたくなるような佇まいがあります。これは、作り手が「使う人の姿」を思い描きながら丁寧に形を整えた結果にほかなりません。「用の美」は、道具と人の関係において生まれる、温かく実直な美しさなのです。

民芸運動と思想

この「用の美」という概念を広めたのが、20世紀初頭に始まった「民芸運動」です。中心となったのは思想家・柳宗悦で、彼は名もなき職人たちが日々の生活の中で作る素朴な工芸品に、美の本質を見出しました。彼はその美を「用の美」と名づけ、広く紹介しました。

民芸運動は、陶芸家の濱田庄司、河井寬次郎、バーナード・リーチらとともに展開され、日本各地の伝統工芸や手仕事の再評価へとつながりました。彼らが大切にしたのは、華美さではなく、日常の中で育まれた実用の美。そこには「侘び寂び」や「素朴」「無心」といった日本の精神文化とも共鳴する価値観がありました。

今日、民芸運動の思想は、伝統工芸の世界だけでなく、サステナブルな暮らしや丁寧な生活への関心の高まりの中で、改めて注目されています。「用の美」に宿る静かな美しさは、忙しない現代にこそ求められているのかもしれません。

民芸運動で特に取り上げられた主な産地と工芸品

民芸運動では、いくつかの産地がその技法や歴史的背景から注目されました。以下は、特に評価された産地とその特徴です。

小鹿田焼(おんたやき) - 大分県日田市

柳宗悦が「世界一の民窯」と称賛した焼物で、「飛び鉋模様」が特徴です。共同窯での分業体制により、素朴で機能的な美しさを持ち、地域の素材を活かした製品です。

関連記事:小鹿田焼とは。「世界一の民陶」と称された”日田の焼き物”特徴と歴史

壺屋焼(つぼややき) - 沖縄県

沖縄独自の土と釉薬を使用した焼物で、琉球王朝時代から続く伝統があります。濱田庄司も影響を受け、その素朴な形と色合いが沖縄の自然を反映しています。

益子焼(ましこやき) - 栃木県益子町

濱田庄司が拠点を置いた地域で、自由な作風と素朴な魅力が特徴です。実用的でありながら温かみのある器が多く、民芸の精神を体現しています。

関連記事:【伝統工芸の旅】益子焼の里を訪ねて(栃木)

小鹿田焼・小袋窯にて取材・商談後に撮影。

伝統工芸品の歴史

日本の伝統工芸品は、江戸時代にその技術が完成したといわれます。各藩は、その財政を支えるために特産品の開発を奨励し、農民らの副業とさせました。そのため、それぞれの地域で生産、産出される「土地の素材」を活用した多様な特産品が生まれたのです。

現在、伝統工芸品と呼ばれるものは、そうした特産品のひとつとして誕生したものが多いです。それらの生産と販売、そして製作技術を管理するため、多くの藩で「専売制」がとられ、地域の産業として大きな役割を担うことになっていきました。

また、土地の素材が活用された背景には、物流の限られた時代だったことも挙げられます。その当時は、暮らしに必要なものは地元で入手できる材料を使って生産しなければならなかったため、地域の独自性や工夫なども生まれました。こうして、江戸時代にはそれぞれの地域で、さまざまな工芸品の製法や技術が確立されていったのです。

明治に入って間もない1873(明治6)年のウィーン万国博覧会において、日本は陶磁器や漆器、七宝などの工芸品を出品しました。これらがヨーロッパで好評を博し、日本は「美術工芸の国」としての評価を得ました。

そこで政府は、若い技術者を養成するなどの振興策をとり、輸出増を図りました。やがて大正時代に入り、近代的な設備の中で、工芸品の製造は一部が機械化・工業化されていくこととなります。

しかし、第二次世界大戦などが勃発すると、軍需産業が優先されることとなり、工芸品産業は荒廃してしまいました。さらに戦後も、高度経済成長にともなって大量生産・大量消費が進むなか、日本人の生活様式も変化し、伝統工芸品の需要は低迷、生産額も減少傾向にあります。

伝統工芸品の未来

伝統工芸品産業の抱える課題

伝統工芸品は、需要の低迷のほかにもさまざまな課題に直面しています。たとえば、基本的には「手作り」という形態にこだわるため、時間も手間もかかり量産化ができないこと、また、後継者不足や伝統工芸品を含めた伝統文化への国民的関心が薄れていることなどもあげらます。

さらに、原材料が自然素材である以上、それを生産する人もいなければ成り立ちませんし、専門の道具を製造したり調整したりすることができる人も必要です。かつては伝統工芸産業とともに存在したこうした周辺産業の衰退も進み、原材料の高騰や資源の枯渇といった問題も抱えています。

伝統的工芸品の振興と保護に向けて

このように伝統工芸産業の衰退が進む状況において、国は1974(昭和49)年に「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」を制定。一定の基準を満たしたものを国が「伝統的工芸品」に指定し、保護する政策に乗り出しました。2017年現在、全国で225品目が指定されています。

「伝統的工芸品」に指定されれば、それを証明する「伝統マーク」を製品に貼付できるほか、国や都道府県などから助成をうけることもできます。

また、伝統工芸の技術者の保護と育成のために、一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会は、経済産業大臣指定の伝統的工芸品及び工芸用具または工芸材料の製造に従事している技術者のなかから、高度の製造技術と知識を持つ者を「伝統工芸士」として認定しています。

受験資格を与えられるのは、当該伝統的工芸品等の製造に現在も直接従事し、12年以上の実務経験がある者で、平成28年度現在、213種類の工芸品において全国で7,683名(うち女性643名)が認定されています。

これからの伝統工芸

そのほかにも、経済産業省では、1984(昭和59)年から毎年11月を「伝統的工芸品月間」と定め、全国各地で普及啓発事業を実施しています。しかしながら、国内における飛躍的な需要の伸びには結びついていないのが現状です。

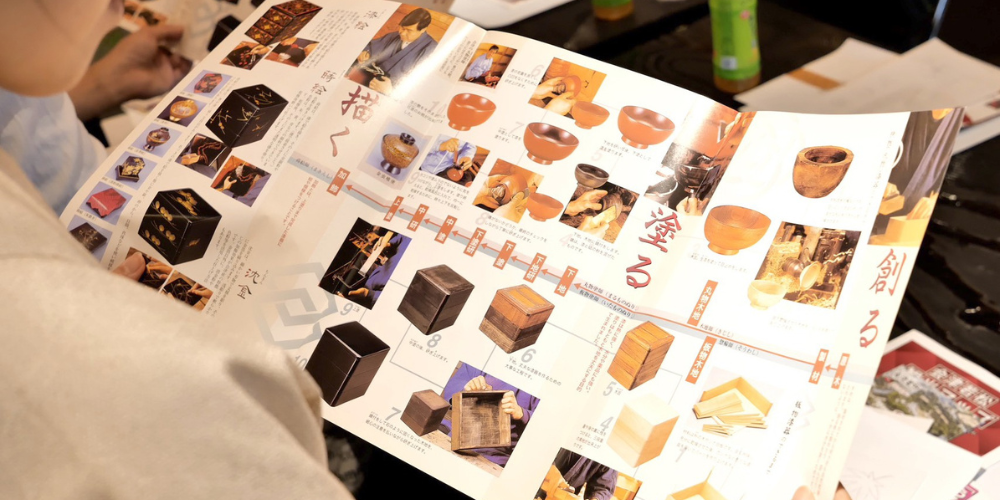

そこで2017年、産地ブランド化推進プロジェクト「Local Creators’ Market」が開始されました。これは、日本国内のさまざまな地域の魅力と、そこで作られる特産品や工芸品、そしてそれらを制作する技術などについて、外国人の視点からブランド化をはかり、海外展開をはかるためのサポートを行うプロジェクトです。

簡単にいえば、まだ知られていない伝統工芸品に光をあて、その技術や産地をも含めてブランド化し、日本の伝統工芸品の魅力を海外へ訴求していこうとするものです。

こうした国をあげての取り組みに加えて、伝統工芸産業界でも、人々の生活様式の変容などを受容しつつ、現代の生活にあった製品を創り出そうとする努力が、各地で重ねられています。

人々が美しいと感じるもの、生活に必要とされるものは、時代とともに変化します。伝統的な価値観や技術を守りつつ、それをもとにして新しい時代に何を創造していくかを考えることが、日本の伝統的な「ものづくり」に求められています。

まとめ

日本の伝統工芸は、自然とともに生き、「用の美」を大切にしてきた日本人の価値観が生み出したものです。時代とともに失われてゆくその技術の保護や、新しい価値観との共存が課題です。

| 【あわせて読みたい】 |

| > 「伝統工芸の魅力」記事一覧 |