越前漆器

福井

越前漆器とは

福井県鯖江市といえば、世界に知られる「メガネの産地」として有名です。しかし、もうひとつの「日本一」があることをご存じでしょうか。鯖江が誇る職人技である「越前漆器」は、旅館や飲食店などで使われる業務用漆器の生産において、全国シェアの約8割を占める、日本一の産地なのです。

実は、越前は古くから漆を採集する職人「漆掻き」が多い地域でした。彼らは自らが日々使う器に、自分で集めた良質な漆を塗り重ね、暮らしの中で使う漆器を作ってきました。丈夫で質が高いことにこだわった「日々の暮らしに使える漆器」への思いは、今も職人たちに受け継がれています。

越前漆器の歴史・技術

越前漆器の起源は、約1500年前の古墳時代末期にさかのぼります。当時、まだ即位前であった継体天皇が越前を訪れた際、壊れてしまった冠の修理を、現在の鯖江市片山町にいた塗師に命じたことが始まりと伝えられています。塗師は修理を終えた冠を届ける際、自らが作った黒塗りの椀を献上しました。

続きを見る

その出来栄えに感動した継体天皇は、この地での漆器づくりを奨励し、越前が漆器の産地として発展するきっかけとなったといわれています。

その後、越前は「漆掻き(うるしかき)」の地として知られるようになりました。漆掻きとは、漆の木に傷をつけて樹液を採取する職人のことです。一時期は、全国の漆掻きの半数が越前出身といわれるほどで、その技術力は広く知られていました。

徳川幕府が日光東照宮の建立に際し、建物に使う漆の採集を越前の漆掻きに命じたという逸話も残されています。

漆を知り尽くした地だからこそ、職人たちは自らの器に、美しさと同時に丈夫さを求めました。越前漆器の特徴である「堅牢さ」には、自ら採った漆を暮らしの器に生かしたいという、職人の誇りが映し出されているといえます。

江戸末期になると、京都から蒔絵の技法を、輪島から沈金の技法を導入し、越前漆器は強さと華やかさを兼ね備えた産地として全国に名を広めていきました。

さらに越前漆器は、常に挑戦を続けてきた産地でもあります。明治時代、それまで椀などの「丸物」を中心に作っていた職人たちは、お膳や重箱、花器など多彩な製品づくりに挑戦しました。全国に販路を拡大するために分業による量産体制を確立し、工程ごとに職人が技を磨くことで、産地全体として質の高い漆器を生産する仕組みを築いたのです。

その後は販路を旅館や飲食店向けの業務用漆器に広げました。一般的に「業務用漆器」というと、プラスチック製や合成樹脂製のものを思い浮かべがちですが、越前漆器の職人たちは本物の漆器をできるだけリーズナブルに使ってもらうための工夫を重ねました。

下地の工程を工夫しながらも丈夫さを保つ技術、業務用食器洗浄機に耐える漆器の開発など、現代の暮らしに適応した「本物の漆器」が数多く生み出されています。

近年では、鯖江市内の小学校の給食用食器にも漆器が導入され、子どもたちが日常の中で地元の伝統を感じられる取り組みも始まっています。そこに息づくのは、かつて漆掻きの職人たちが自らの器を塗り、日常の暮らしで使っていたように、「本物の漆器を身近に感じてほしい」という思いです。

日々使うことで暮らしに味わいと豊かさをもたらしてくれる──越前漆器には、工芸品の本来の姿が今も息づいているのです。

越前漆器のブランド一覧

土直漆器 / 福井県鯖江市

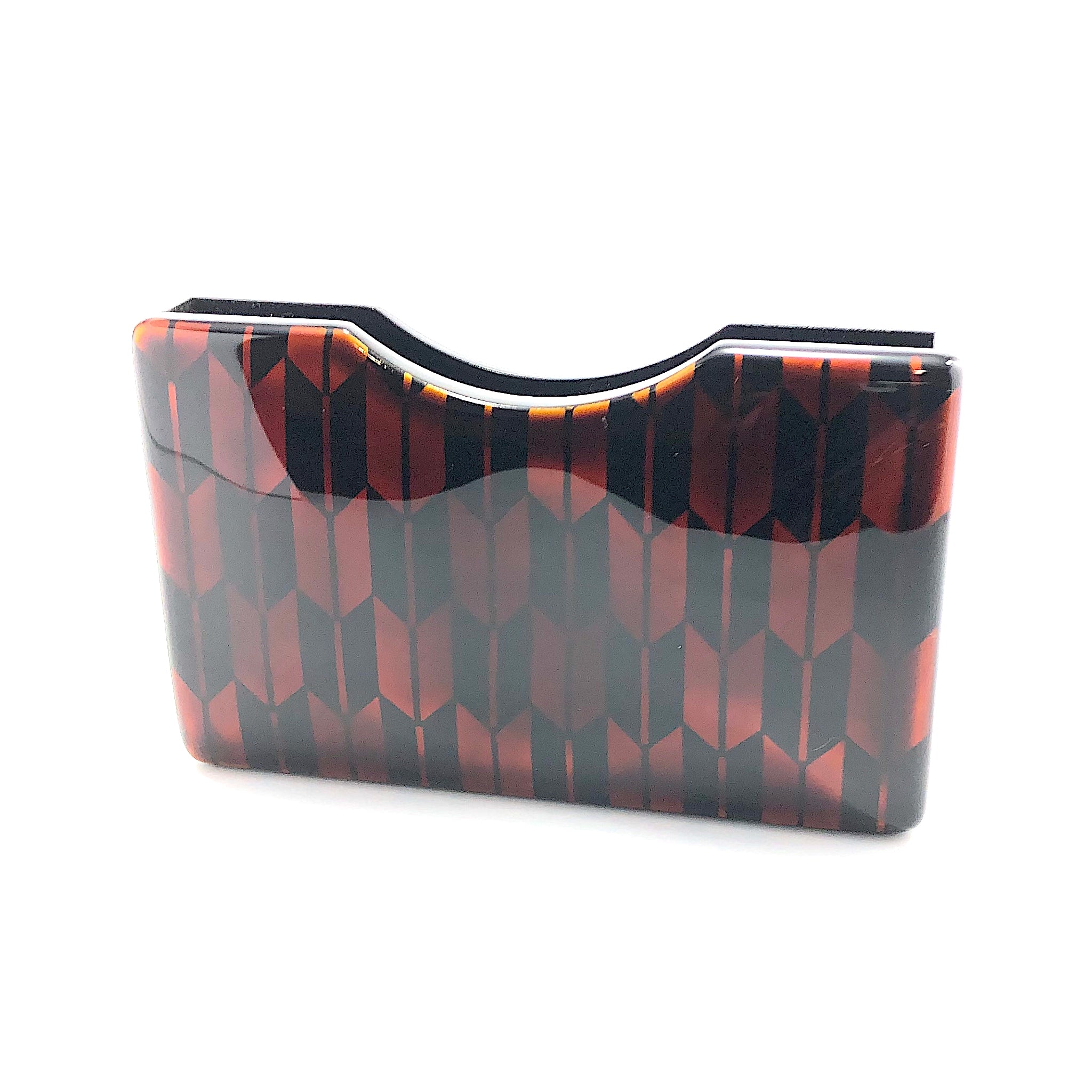

越前漆器の伝統と技術を受け継ぎ、現代の暮らしによりそう商品を提案。分業体制が確立した越前漆器において、各工程を担う専門職人の技が生きる。1つのお碗に7〜8名の職人が製造に携わっている。

>土直漆器のページへ

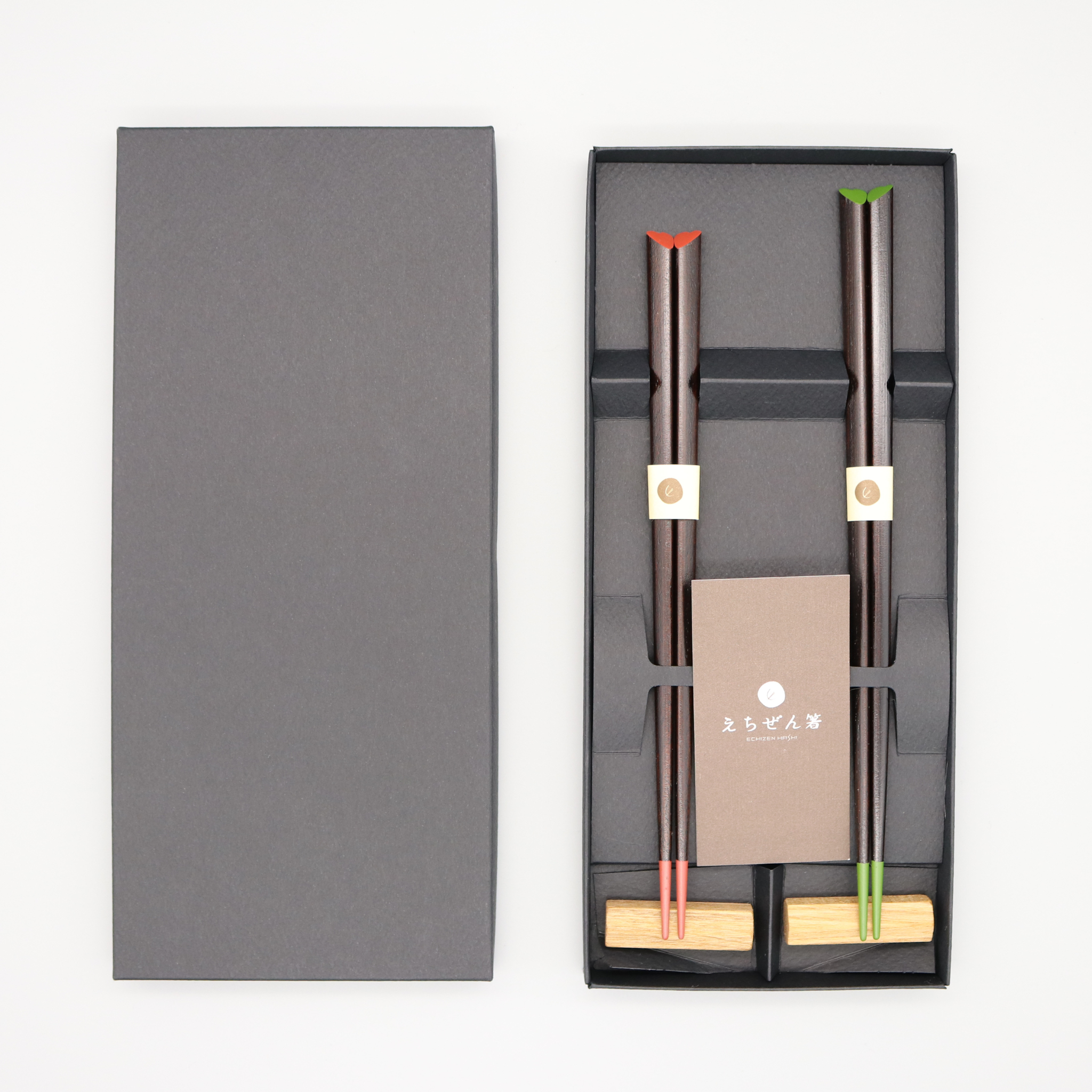

越前漆器株式会社 / 福井県鯖江市

歴史と伝統を誇る越前漆器の産地にて、優れた職人衆の卓越した技術を生かし、木製品を中心としたメーカーです。『暮らしを楽しむ、食卓を楽しむ』をコンセプトに、現代の生活様式にあった商品作りをしています。

>越前漆器株式会社のページへ