フィルター

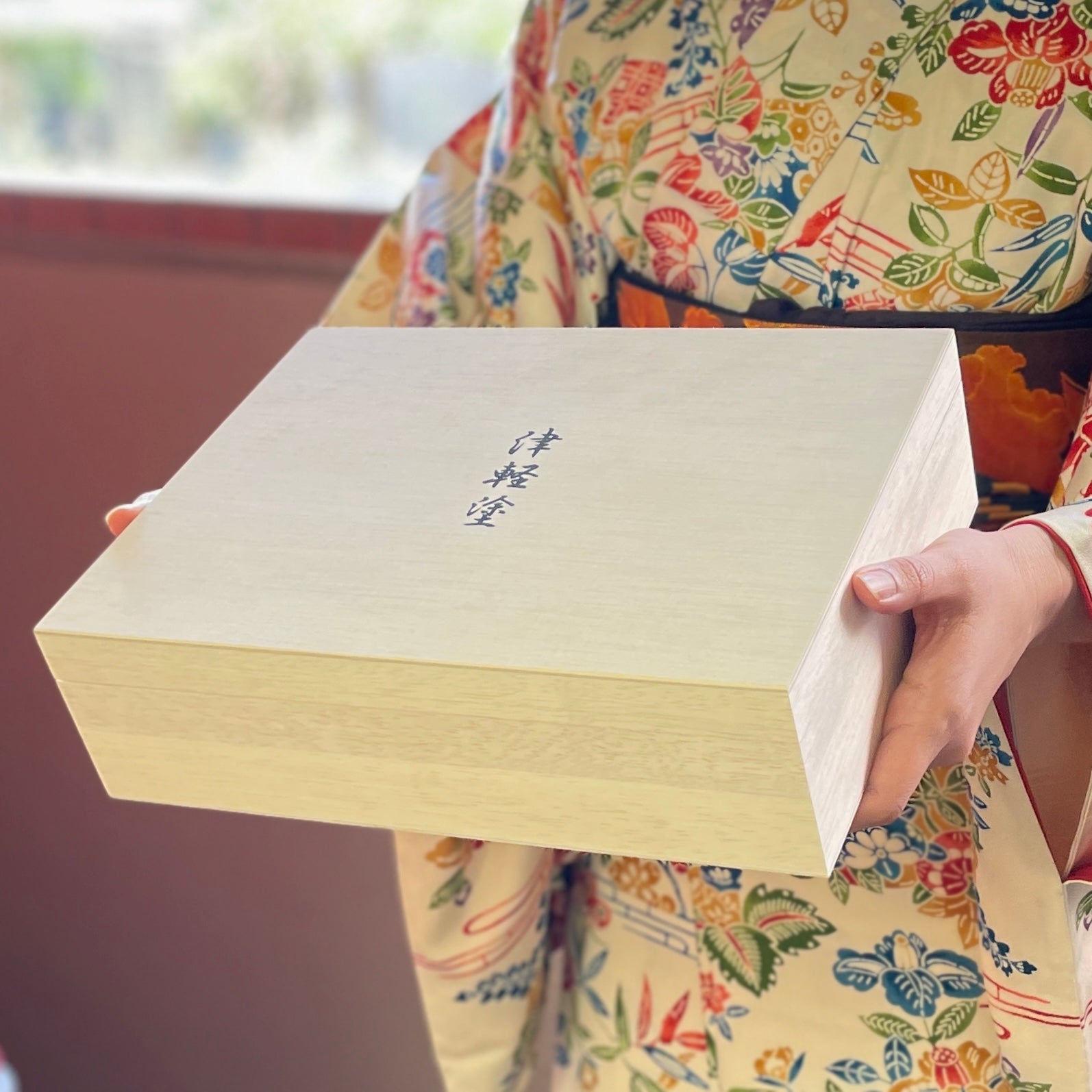

津軽塗 夫婦箸 | 唐塗 | 呂上 | イシオカ工芸

¥7,920

津軽塗 夫婦箸 | 唐塗 | 赤上 | イシオカ工芸

¥7,920

津軽塗 夫婦箸 | ななこ塗 黒上・赤上 | イシオカ工芸

¥14,520

津軽塗 | 箸 七々子塗 | 茜 | 小林漆器

¥6,380

津軽塗 | 箸 七々子塗 | 黒 | 小林漆器

¥6,380

津軽塗 | 夫婦箸 唐塗 | 呂・茜 | 小林漆器

¥6,930

津軽塗 | 夫婦箸 唐塗 | 藍・桃 | 小林漆器

¥8,030

津軽塗 | 夫婦箸 唐塗 | 梨黒 | 小林漆器

¥9,130

津軽塗 | 夫婦箸 七々子塗 | 緑・橙 | 小林漆器

¥12,760

津軽塗 | 夫婦箸 七々子塗 | 黒・茜 | 小林漆器

¥12,760

津軽塗 | 夫婦箸 七々子塗 | 藍・茜 | 小林漆器

¥12,760

津軽塗 | 夫婦箸 七々子塗 | 桜 | 小林漆器

¥16,060

津軽塗 | 夫婦箸 七々子塗 | 夢見月 螺鈿 | 小林漆器

¥27,060

津軽塗 | 夫婦箸・箸置セット 唐塗 | 呂・茜 | 小林漆器

¥11,660

津軽塗 | 夫婦箸・箸置セット 唐塗 | 藍・桃 | 小林漆器

¥12,760

津軽塗 | 夫婦箸・箸置セット 唐塗 | 梨黒 | 小林漆器

¥14,520

津軽塗 | 夫婦汁椀・箸セット 唐塗 | 呂・茜 | 小林漆器

¥37,400

津軽塗 | 夫婦汁椀・箸セット 唐塗 | 藍・桃 | 小林漆器

¥38,500

津軽塗 | 夫婦汁椀・箸セット 唐塗 | 梨黒 | 小林漆器

¥44,000

津軽塗 | 夫婦汁椀・箸セット 七々子塗 | 桜 | 小林漆器

¥68,200

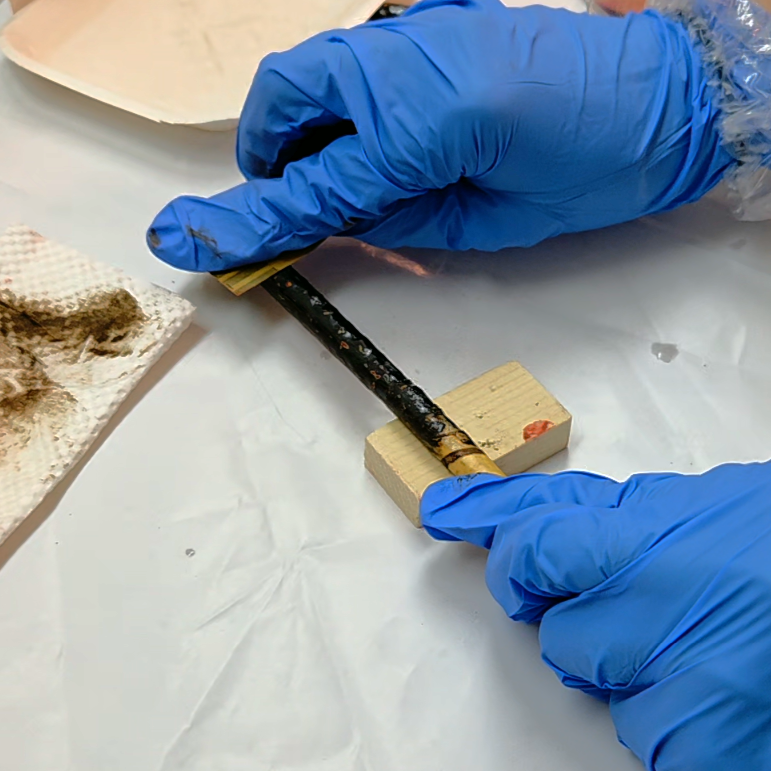

体験キット | 津軽塗お箸研ぎ出しキット | 津軽燈LAB

¥19,800