フィルター

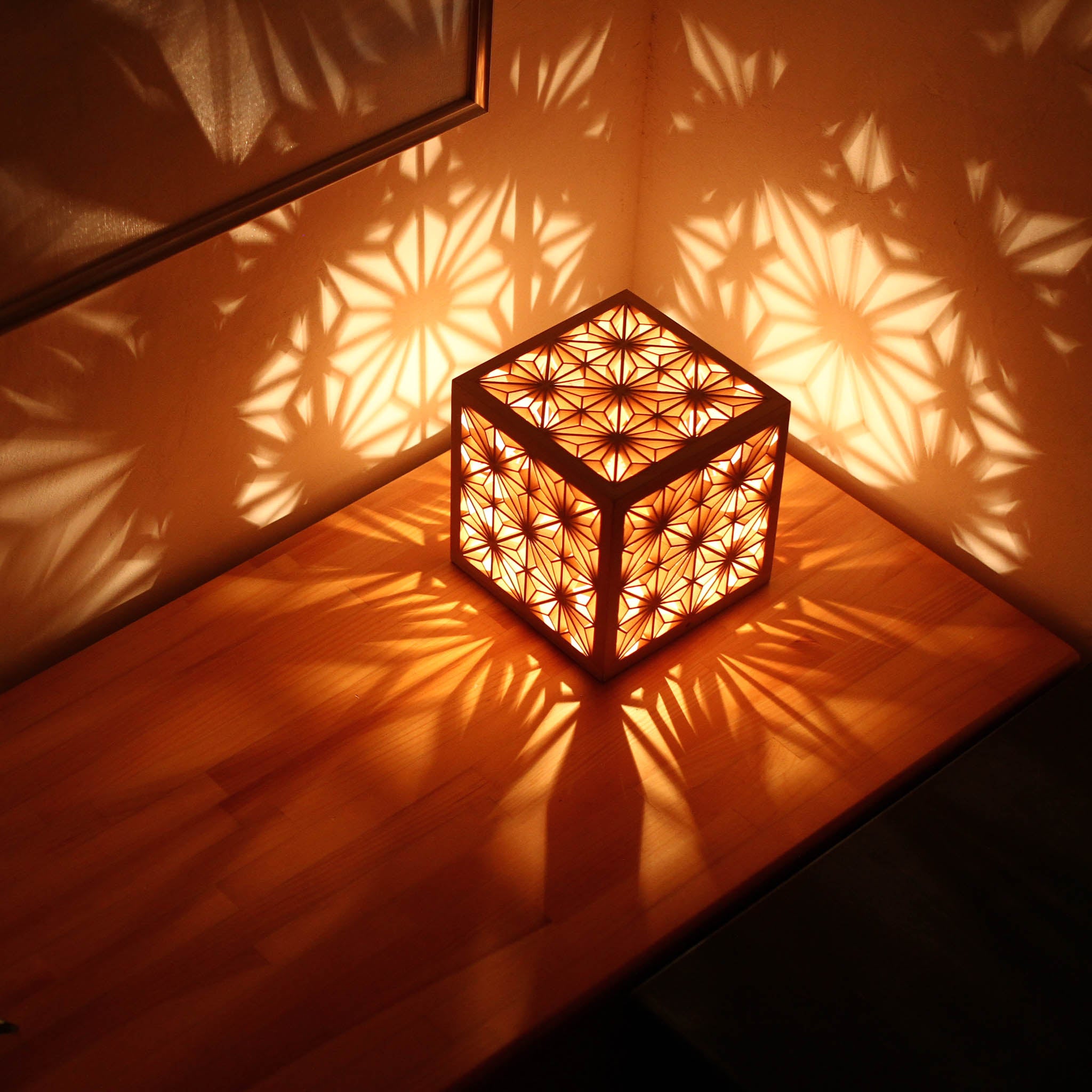

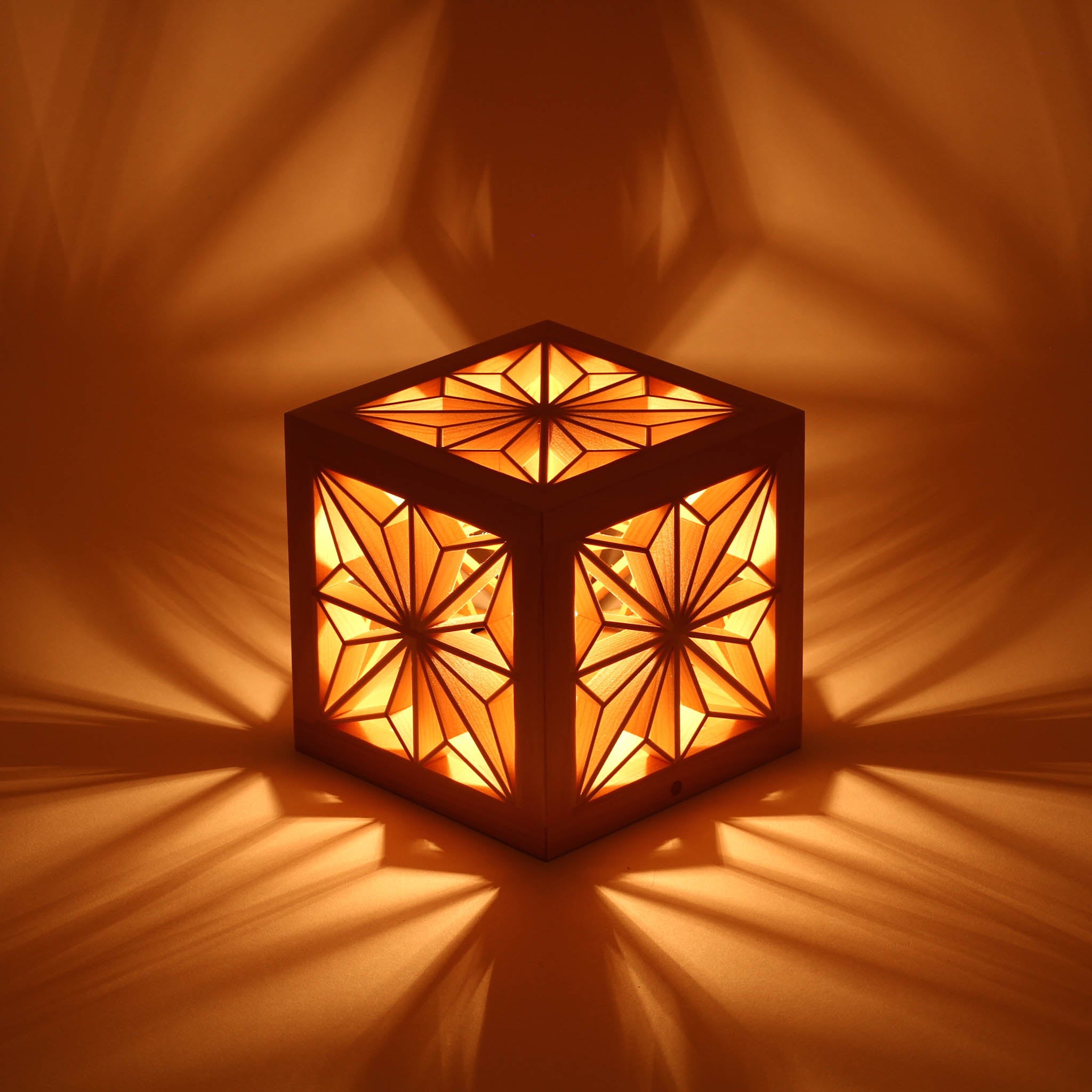

組子細工 テーブルランプ | 麻の葉キューブ D | 木のあかり

¥66,000

組子細工 テーブルランプ | 麻の葉キューブ M | 木のあかり

¥110,000

組子細工 テーブルランプ | 麻の葉キューブ S | 木のあかり

¥33,000

江戸硝子 そば猪口 | 大正浪漫 | 五客揃え | 廣田硝子

¥19,800

江戸硝子 グラス | 大正浪漫 冷茶 | 五客揃え | 廣田硝子

¥19,800

江戸硝子 一輪挿し | 大正浪漫 | 十草 | 廣田硝子

¥3,850

江戸硝子 一輪挿し | 大正浪漫 | 市松 | 廣田硝子

¥3,850

江戸硝子 一輪挿し | 大正浪漫 | 水玉 | 廣田硝子

¥3,850

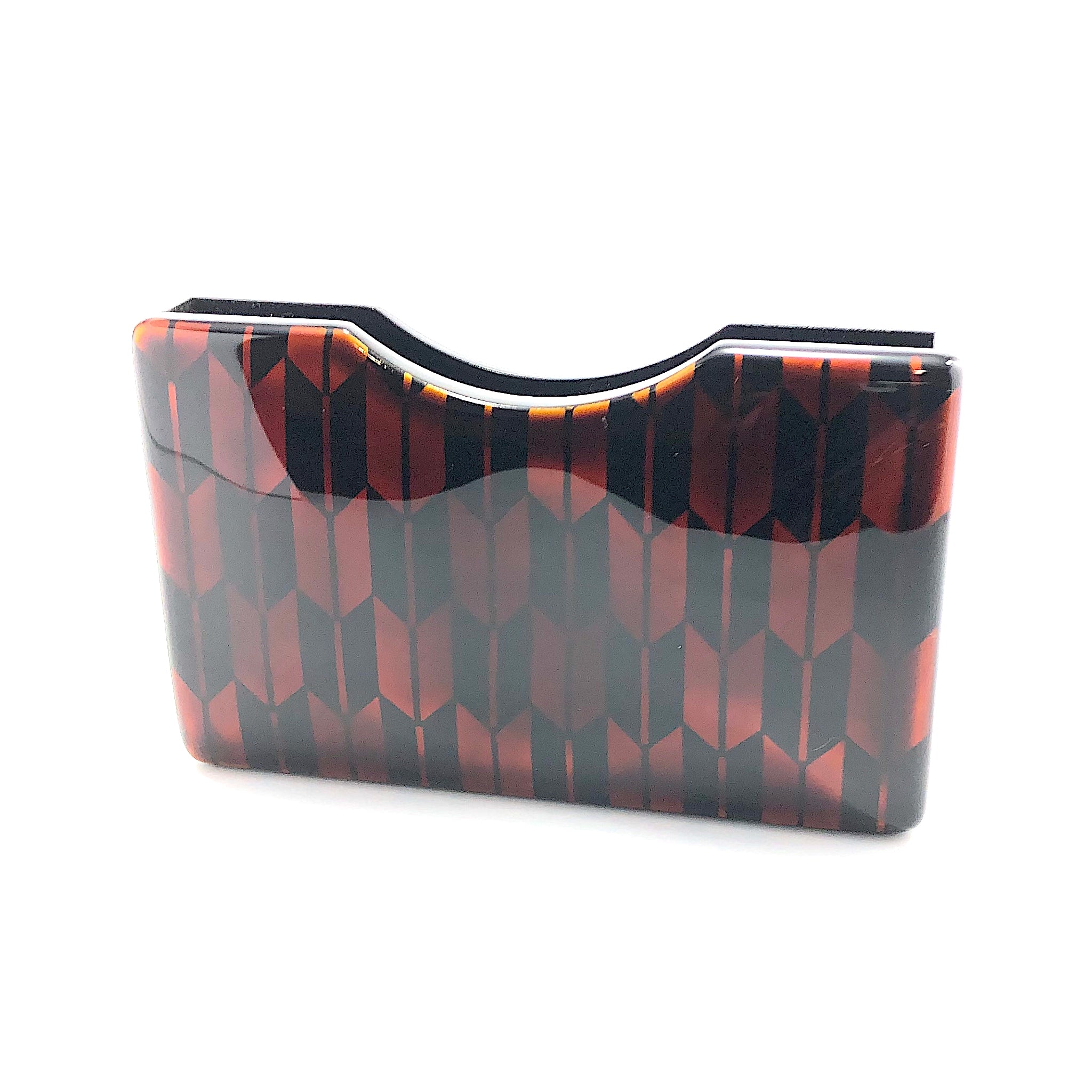

江戸漆器 ピンバッチ | うるしピンズ | 螺鈿 折り鶴

¥4,950

江戸漆器 ピンバッチ | うるしピンズ | 螺鈿 桜

¥3,850

江戸漆器 ピンバッチ | うるしピンズ | 螺鈿 青海波

¥4,950

江戸漆器 ピンバッチ | うるしピンズ | 鯉

¥5,500

美濃焼 タンブラー | 市松カップ | シルバー

¥3,080

美濃焼 タンブラー | 市松カップ | ゴールド

¥3,080

美濃焼 タンブラー | 青海波カップ | ホワイト

¥3,080

美濃焼 タンブラー | 青海波カップ | ピンク

¥3,080

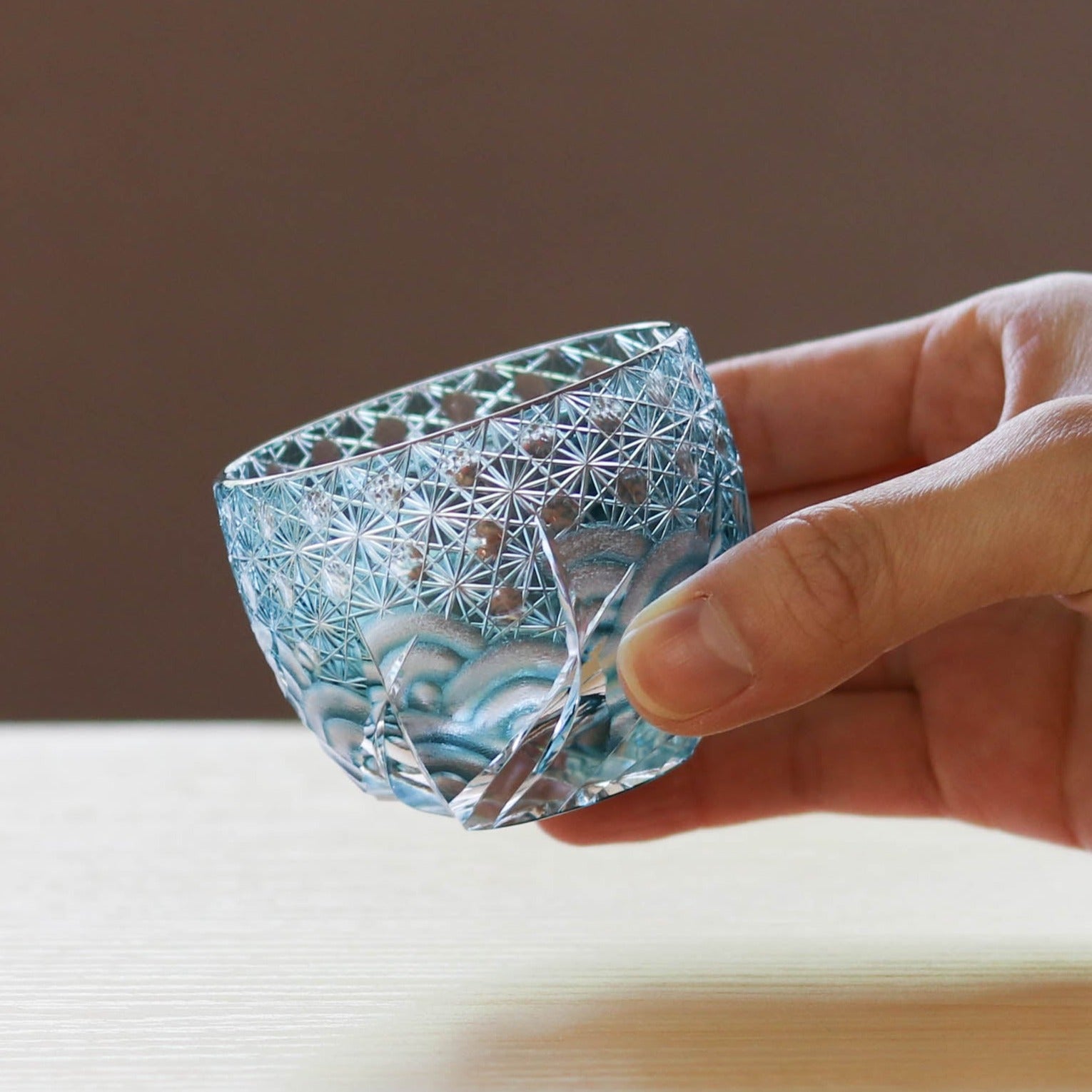

江戸切子 ぐい呑み | 漣 | エメラルドグリーン | 山田硝子

¥36,300