フィルター

山形鋳物 鉄瓶 | なつめ | 6号 | あらい工房

¥33,000

山形鋳物 鉄瓶 | 尻張 | 8号 | あらい工房

¥30,800

山形鋳物 | 鉄鋳物フライパン | 蓋付き | あらい工房

¥18,700

山形鋳物 合せ香箱 | 源氏香 | L | 鋳心ノ工房

¥9,680

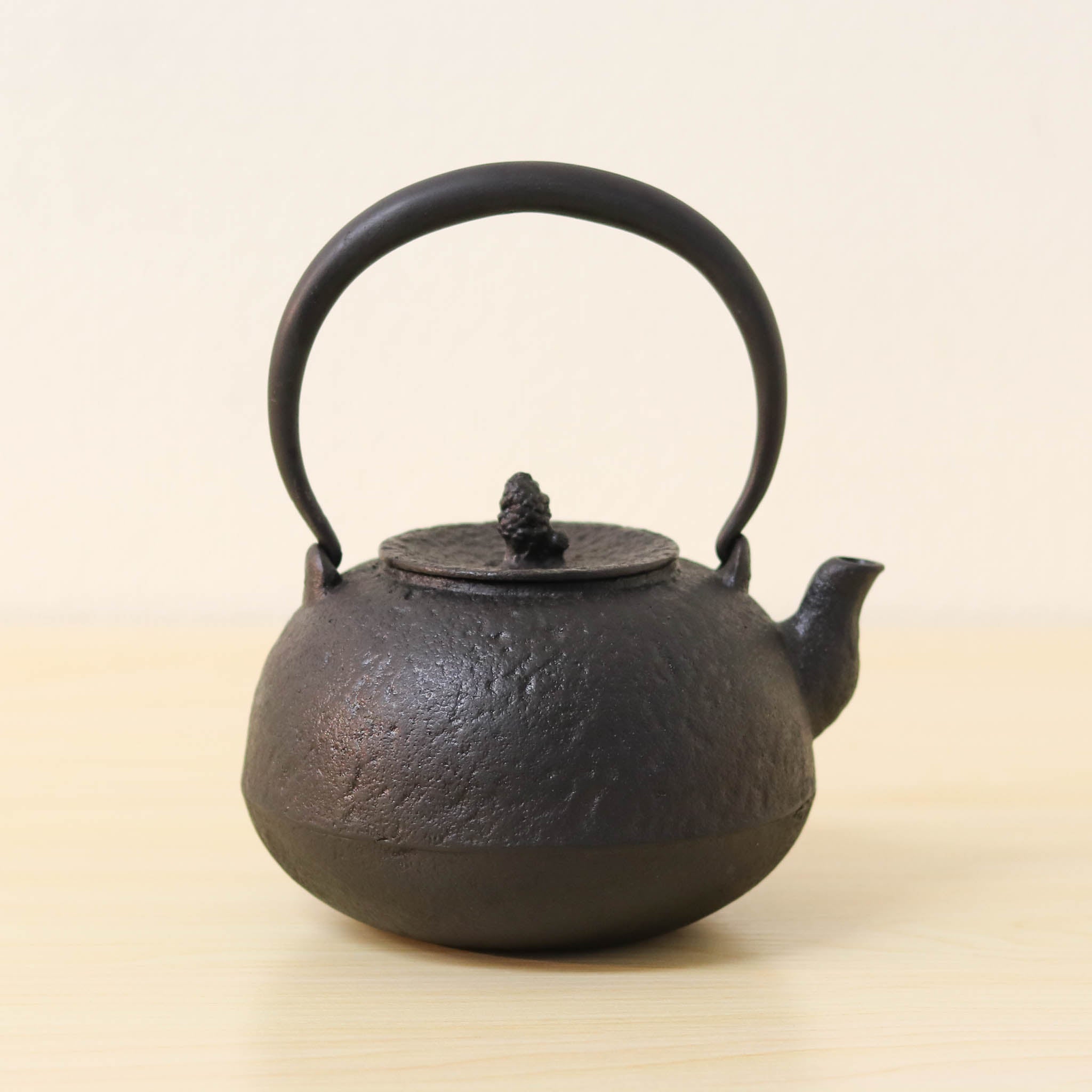

山形鋳物 鉄瓶 | 丸型 | 8号 | あらい工房

¥36,300

山形鋳物 鉄瓶 | 尻張 | 10号 | あらい工房

¥41,800

山形鋳物 鉄瓶 | 面取 | 10号 | あらい工房

¥55,000

山形鋳物 鉄瓶 | 平丸 七草 | 18号 | あらい工房

¥176,000

山形鋳物 合せ香箱 | 源氏香 | S | 鋳心ノ工房

¥8,030

山形鋳物 香箱 | 源氏香 | L | 鋳心ノ工房

¥8,250

山形鋳物 香箱 | 源氏香 | S | 鋳心ノ工房

¥7,150

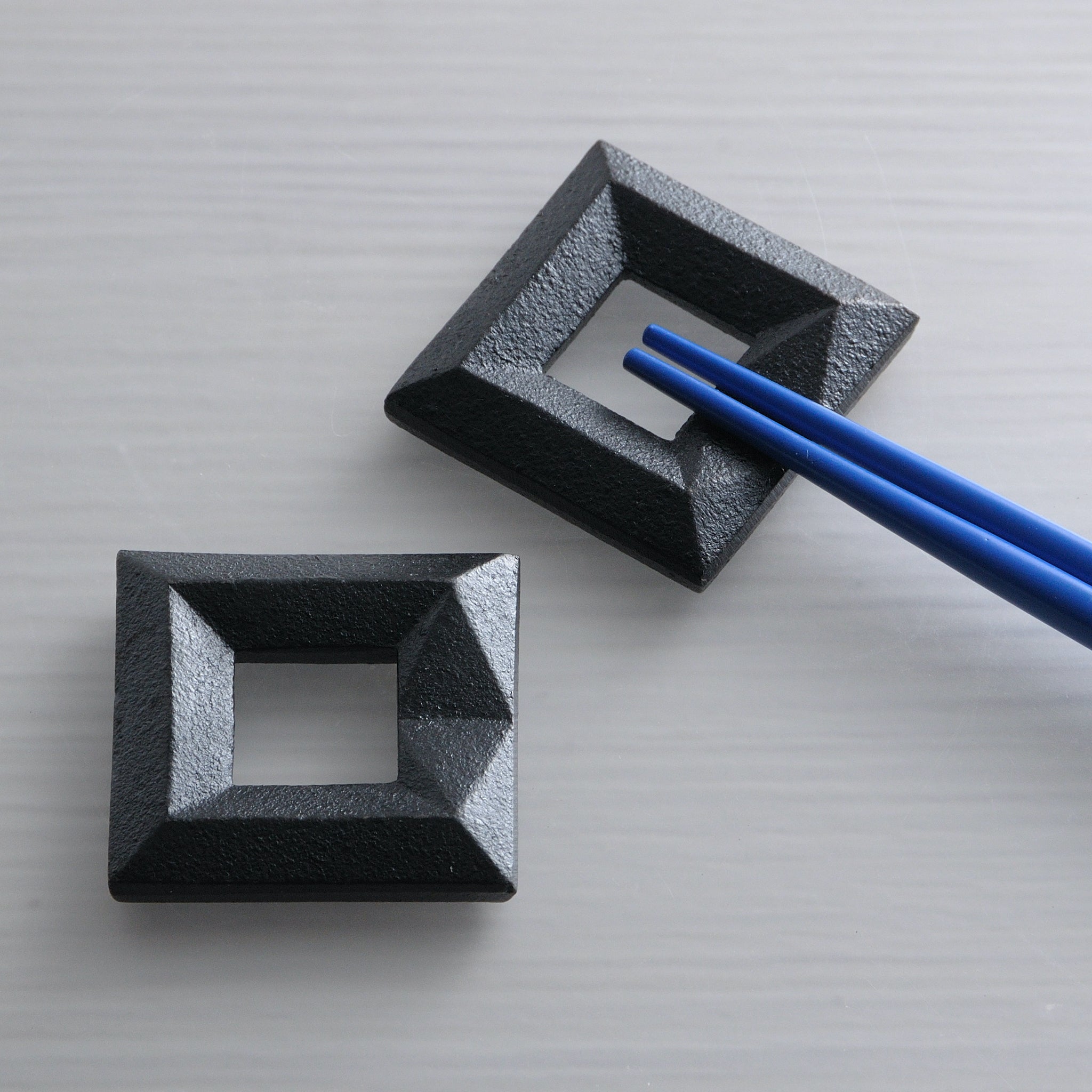

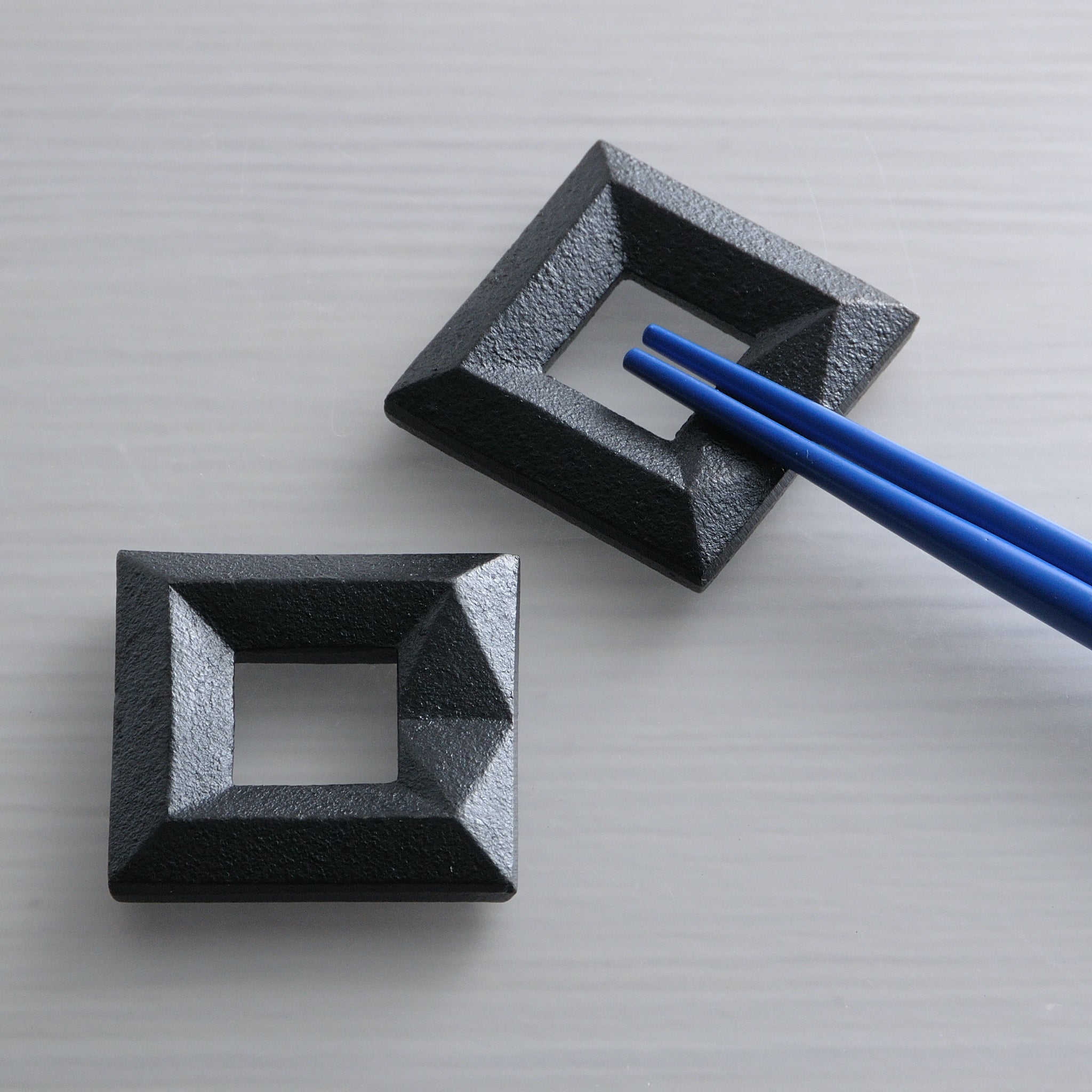

山形鋳物 鍋敷き | 四葉 | 鋳心ノ工房

¥5,500

山形鋳物 鍋敷き | 五輪 | 鋳心ノ工房

¥5,500

山形鋳物 鉄瓶 | 平丸 無地 | 10号 | あらい工房

¥41,800

山形鋳物 鉄瓶 | 平丸 梅銀象嵌 | 10号 | あらい工房

¥275,000

山形鋳物 砂鉄製鉄瓶 | 平丸 無地 | 10号 | あらい工房

¥297,000

山形鋳物 鍋敷き | 笹車 | L | 鋳心ノ工房

¥4,400

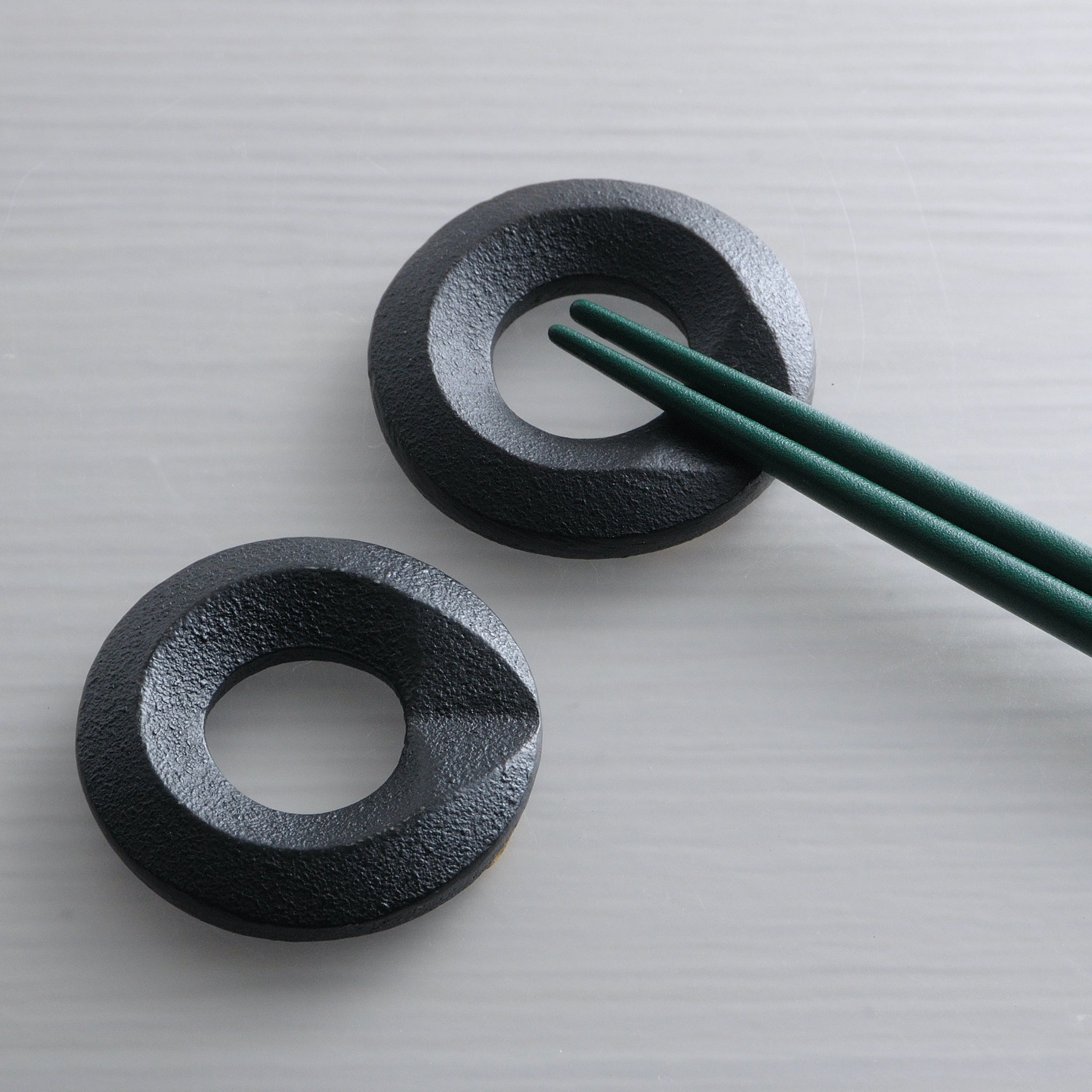

山形鋳物 鍋敷き | UZUラウンド| 鋳心ノ工房

¥4,400

山形鋳物 鉄瓶 | 平丸 梅 | 10号 | あらい工房

¥44,000

山形鋳物 鉄瓶 | 平丸 老松 金彩 | 10号 | あらい工房

¥143,000

山形鋳物 砂鉄製鉄瓶 | 平丸 金彩富士馬 | 10号 | あらい工房

¥330,000