九谷焼とは?九谷焼の歴史と特徴を知る

九谷焼とは、石川県南部で作られている陶磁器で、山水、花鳥など絵画的で大胆な「上絵付け」による装飾が美しく、皿や茶碗のほか装飾品としても広く愛されています。

その彩法は時代の流れとともに変化し、赤を使わない「青九谷」や赤絵金彩の「赤九谷」など、九谷焼特有のさまざまな画風が生み出されてきました。明治にかけて主流となった九谷庄三(しょうざ)の金襴手(きんらんで)という技法は、「ジャパンクタニ」と称され世界的にも有名です。

九谷焼は、伝統を礎に時代の流れをくみながら、現在においても進化し続けています。

九谷焼の歴史

九谷焼の歴史は、江戸時代初期までさかのぼります。茶人としても知られる加賀支藩・大聖寺藩初代藩主、前田利治のもとで作り始められた磁器だといわれています。九谷村で陶石が発見されたことがきっかけとなり、陶石の産地となった九谷村にちなんで「九谷焼」と呼ばれるようになりました。

前田利治は藩士の後藤才次郎を備前有田(佐賀県)へ技能習得のために派遣したあとに九谷に窯を開くが、わずか40~50年ほどで閉鎖されました。今なおその理由は明らかにされておらず、九谷焼のミステリーとされています。

この時期に製造された九谷焼は「古九谷(こくたに)」と呼ばれ、今も多くのファンの心をとらえ、珍重されています。豪快で力強い骨描き(彩色前に墨で輪郭線を引くこと)と男性的な彩色が特徴で、「柿右衛門」「鍋島」などと並ぶ美術品として高く評価されています。

突然の九谷窯の閉鎖から約100年のち、加賀藩は陶工・文人画家の青木木米(もくべい)を京都から招待し、金沢に春日山窯を開いた。これを契機に小野窯、吉田屋窯など数々の窯が作られ、九谷焼は再興を果たしました。

この時期の九谷焼は「再興久谷」と呼ばれています。明治時代になると、小野窯の九谷庄三による彩色金襴手という絵付技法が有名になり、「庄三風」と呼ばれ人気を博します。庄三風の九谷焼はウィーン万博に出品され「ジャパンクタニ」として世界中にその名をはせることとなりました。

九谷焼の特徴

九谷焼は日本を代表する色絵陶磁器で、その特徴は「上絵付け」による色絵装飾の美しさにあります。上絵付けとは、本焼きした陶磁器の釉薬(ゆうやく)の上に顔料で文様を描き、再度焼く技法のことで、九谷焼のほかにも有田焼に使われています。

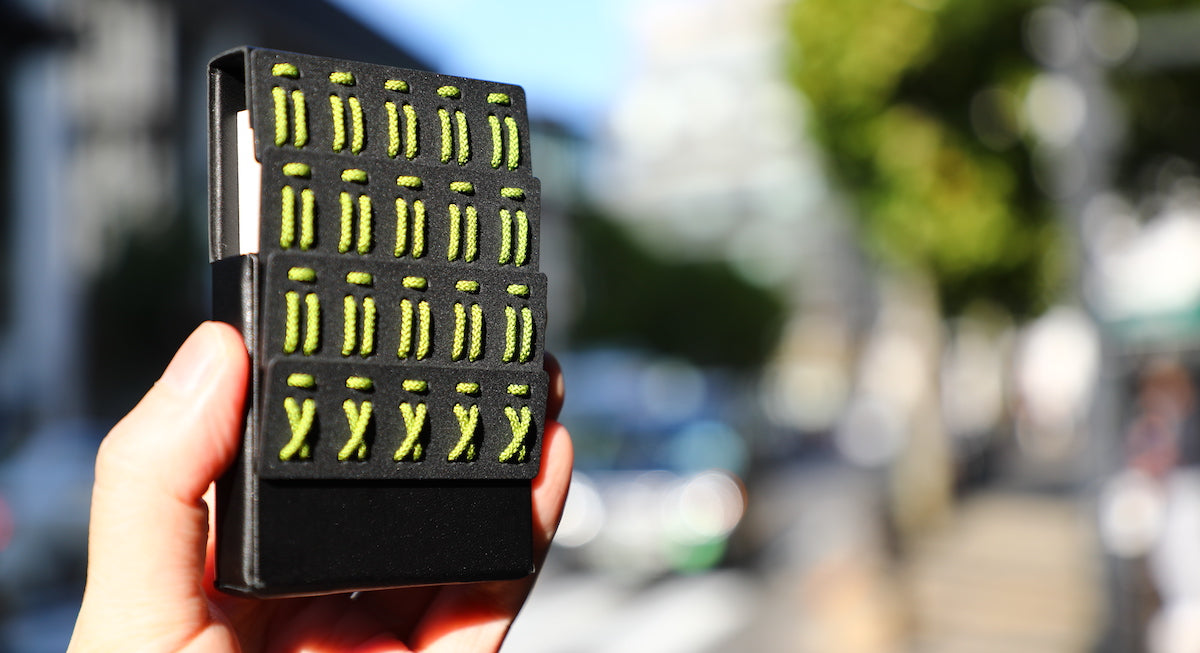

九谷焼の特徴は、「呉須(ごす)」と呼ばれる藍青色で線描きし、「五彩」と呼ばれる赤、黄、緑、紫、紺青の五色の絵の具を厚く盛り上げて塗る彩法。絵柄は、山水、花鳥など絵画的で力強い印象を与え、吉田屋窯、宮本屋窯、小野窯などがそれぞれの窯の特徴を活かした作品を生み出してきました。

吉田屋窯の決して赤を使わない「青九谷」、宮本屋窯の赤絵金彩の「赤九谷」などが有名です。現代では、九谷焼は宮内庁からの贈答品として使用され、英国チャールズ皇太子御成婚祝としても献上されるといったように、日本のみならず世界中の人々に親しまれています。

日本工芸堂、九谷焼の取扱品一覧はこちら

九谷焼の代表的な作風

九谷焼の代表的な作風は下記の通りです。

-

古九谷

狩野派の名匠・久隅守景の指導を受けたといわれる、赤、青、黄、紫、紺青の五彩を用いた技法。大胆な構図と男性的な画風が特徴です。 -

木米

京都の文人画家・青木木米の指導により、全面に赤を施し、主に五彩を使って中国風の人物を描き込んだ画風です。 -

吉田屋

赤を使わず、青、黄、紫、紺青の四彩を用いた絵柄が特徴。模様や小紋などで隙間なく、磁器全面を埋め尽くすような絵付けを施す技法を用いています。吉田屋伝右衛門が青手古九谷の塗り埋め様式を再興したものです。 -

飯田屋

赤で綿密に人物を描き、まわりを小紋などで埋め尽くし、ところどころに金彩が施された画風。飯田屋八郎右衛門により完成された技法で、「九谷赤絵」はこの画風から始まったとされます。 -

庄三

古九谷・吉田屋・赤絵・金襴手のすべての手法を取り入れた、彩色金襴の様式。九谷庄三が確立。明治以降、産業久谷の主流となりました。 -

永楽

永楽和全による京焼金欄手手法。赤で下塗り後、その上に金で彩色するのが特徴です。

進化し続ける九谷焼の魅力

「九谷焼」は芸術品として海外で高く評価される日本の伝統工芸のひとつ。現代でも、人間国宝 吉田美統(よしたみのり)の「釉裏金彩(ゆうりきんさい)」や人間国宝 三代德田八十吉(故人)の「彩釉(さいゆう)」、仲田錦玉の「青粒(あおちぶ)」といった新しい作風や表現方法により、モダンで優美な九谷焼が生み出されています。

伝統を礎にしつつも常に進化を続ける九谷焼は、日本のみならず世界中の人々を魅了し続けています。

毎日を彩る、かわいい九谷焼

九谷焼は、赤・青・黄・緑・紫の「五彩」を巧みに使い、重厚で華やかな絵付けが施された伝統工芸として親しまれてきました。その歴史と美しさを受け継ぎながら、今の九谷焼は、現代の暮らしに寄り添う、やわらかでかわいらしい表情を見せています。

たとえば、北欧風を思わせるシンプルでおしゃれな色使い、雪の結晶や草花、動物たちをモチーフにした愛らしい絵柄など、従来のイメージにとらわれない自由な発想が加わり、九谷焼はよりぐっと身近な存在になりました。手に取ると自然と心がほぐれ、使うたびにテーブルがぱっと明るくなる、そんな「日常に寄り添うかわいい九谷焼」が、今、注目を集めています。

特に、猫や犬、鳥や魚などの動物モチーフは、贈り物としても大人気。女性へのプレゼントやお祝いギフトとして選ばれる機会も増えています。伝統の技に、現代らしい遊び心とやさしさが加わった今の九谷焼は、暮らしの中にほっとする瞬間と華やぎをもたらしてくれます。

かわいい、九谷焼の品ご紹介

九谷焼 置物 | 招き猫 水引-結- ペアセット | 黒・赤 | 虚空蔵窯

九谷焼 置物 | 招き猫 水引-結- ペアセット | 黒・赤 | 虚空蔵窯

右手は金運を招き、左手は人を招くとされ、「福を招く」の云われから昨今は海外からも人気の高い「招き猫」の置物です。伝統的かつ縁起のいいデザインはリビングや玄関先にもインテリアとしても思わず飾りたくなる…可愛らしさが溢れています♪ 水引が描き出す世界観はノスタルジックかつ金沢らしい奥ゆかしさが感じられます。

熟練職人が手塗りで仕上げた九谷焼のワインカップ「花きらり」。鮮やかな花々とともに、うさぎなど幸運を象徴する動物たちが愛らしく描かれています。手に取るたび心が華やぎ、ワインを注げば上品な色彩が際立つ一品。自分用にもギフトにもおすすめです。

日本工芸堂、九谷焼の取扱品一覧はこちら

参考:

| 【あわせて読みたい】 |

| >「伝統工芸の魅力」記事一覧 |

九谷焼 ワインカップ | 花きらり | 白兎 | 美山窯

九谷焼 ワインカップ | 花きらり | 白兎 | 美山窯