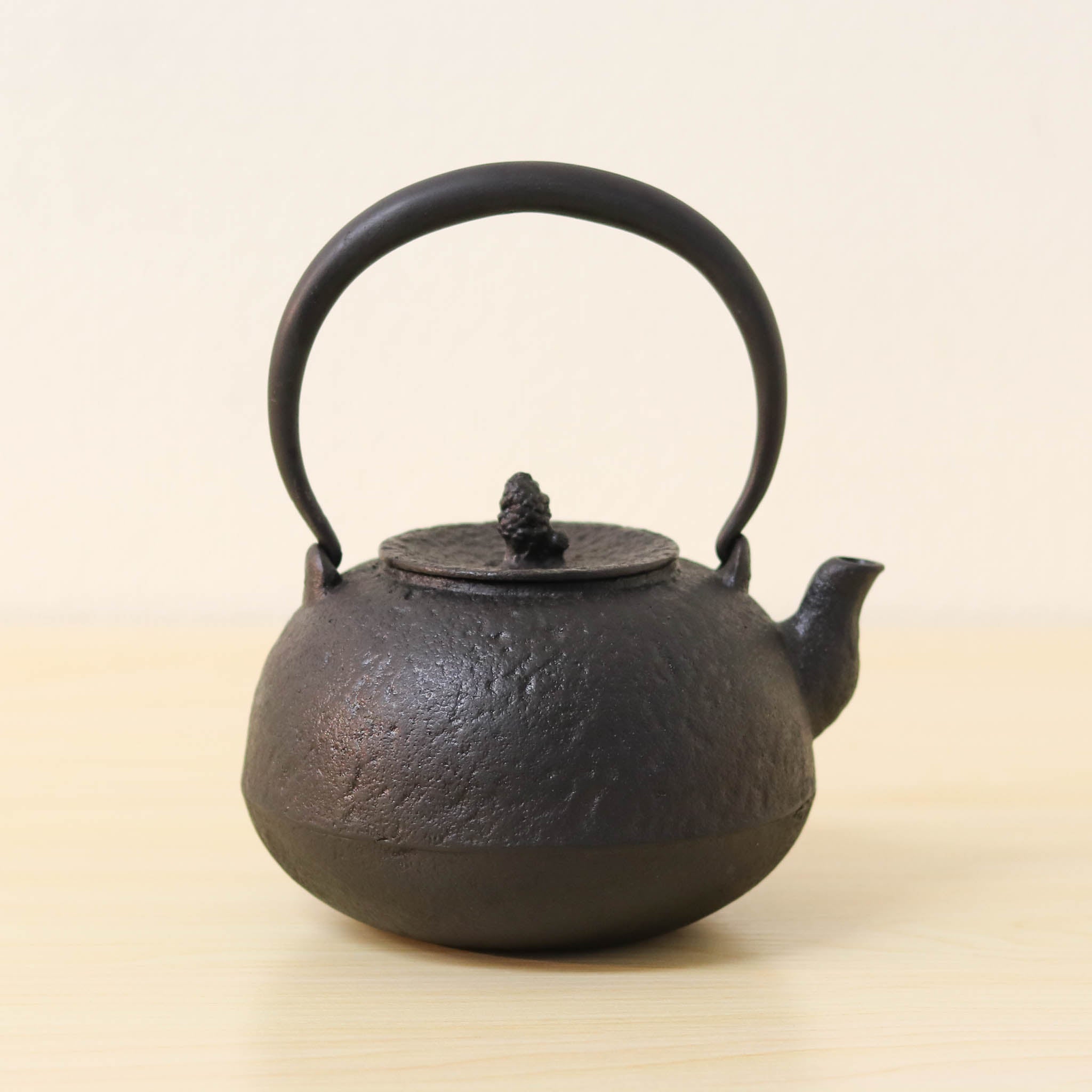

南部鉄器

「孫の代まで使える」「鉄分が補給できる」など様々な理由で多くの人に愛され、受け継がれてきた南部鉄器。日本を代表する伝統工芸品の1つです。

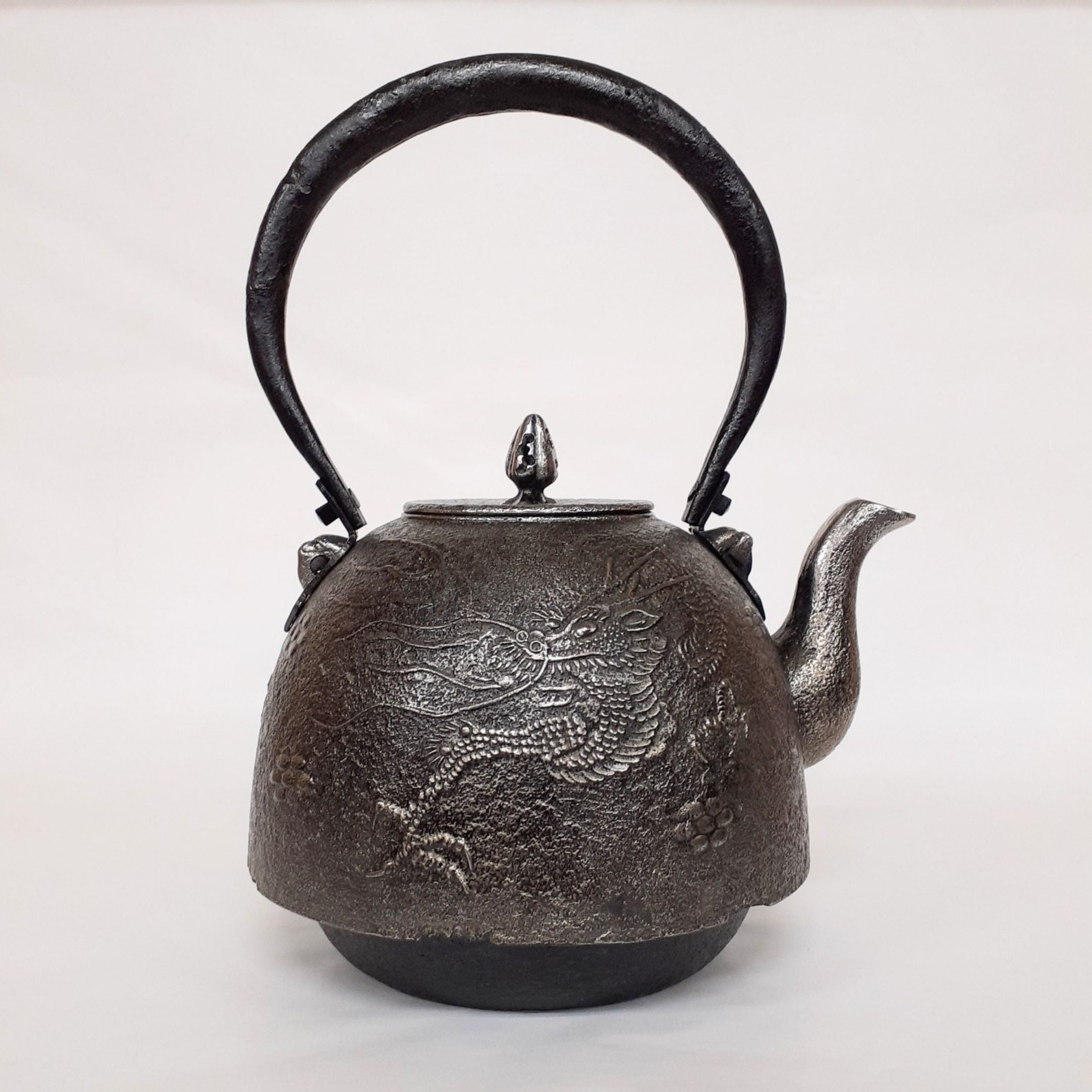

山形鋳物

鋳物として世界に知られる南部鉄器と並んで、パリで人気の山形鋳物。その特徴は日々の暮らしで使うからこその機能性の高さと、まるで引き算の美学とでもいうようなシンプルでモダンな姿です。

南部鉄器 鉄瓶のおすすめブランド

薫山工房で作られる南部鉄瓶は、種類の豊富さが特徴です。鉄鉢型や南部型、棗型と呼ばれる一般的な形状だけでなく、車軸型や柚子型、新布団型など、他ではあまり見られない形の鉄瓶も多く揃います。

山形鋳物 鉄瓶のおすすめブランド

和のイメージが強い鉄瓶ですが、この鉄瓶はそのイメージを覆す、洋の暮らしにもしっくりとなじむシンプルモダンな木のハンドルの「ケトル」です。内部に施されているのは伝統的な鉄瓶づくりの技、漆の焼付仕上げ。鉄瓶の大きな魅力である鉄分補給を妨げません。それだけでなく、「日々使いたい」と思ってもらえるよう、IH調理器でも使えるフラットな底、吹きこぼれしにくい注ぎ口の位置だけでなく、お湯を注ぎやすい三角形の注ぎ口など細部にこだわっています。

鉄瓶

~お取り扱い品一覧~

フィルター

鉄瓶の使い方とお手入れのよくある質問

新品や長期間使っていなかった鉄瓶については、まず「ならし」の工程を行います。軽く洗って水を8分目まで入れ、中火~沸騰させてお湯を捨てる作業を2~3回繰り返し、お湯が透明になってから日常使いを始めるのが推奨です。これにより内側に「湯垢」や被膜が整い、錆びにくくなります。

使用後は中のお湯をすべて移すか捨て、蓋を外して余熱や弱火で乾燥させます。内側をスポンジ・たわし・研磨剤などで強くこすらないよう注意してください。

外側の水滴も乾いた布巾で拭き取り、湿ったまま置かないことで錆びを防ぎます。

少量の赤い斑点程度で、沸かしたお湯が透明かつ鉄臭が気にならなければ、そのまま使用しても特段の問題はないとされています。

ただし、濁り・鉄臭が出るほど錆びが進んだ場合には、次のような手順で対処を:

1. 鉄瓶をやさしく軽くすすぎ、錆び箇所を軽くたわしでこする(ただし内側を強くこすりすぎない)

2. 水を8分目まで入れ、煎茶や茶ガラを入れて弱火で20〜30分ほど煮出し、茶のタンニンと鉄分の反応を促す(「金気止め」)

3. その後お湯を沸かして透明になれば完了。改善しない場合や穴あき等の深刻な状況は、産地メーカーでの修理を検討。

内側に赤茶色の錆びが広がって「沸かしたお湯が濁る/鉄臭が気になる」といった使用上明らかな影響が出た際は、日常手入れでは対応しきれないため、職人による修理(焼抜き・底入れ替えなど)を検討すべきです。

また、長期間使用せずに放置してしまった後、調子が戻らないと感じた場合もメンテナンスを出す目安となります。

- 内側をこすらない:酸化被膜・湯垢を剥がすと錆びやすくなります。

- 使う分だけお湯を沸かし、長時間入れたままにしない。水を入れっぱなしにすると錆びの原因に。

- しっかり乾燥させる:余熱や弱火で乾かしてから保管することで状態を保てます。

- 白い「湯垢」膜をつくる:内側に白い膜が育つと、赤錆を抑える効果もあるとされています。