フィルター

高岡銅器 風鈴 | 真鍮風鈴 | 汐 shio | 喜泉

¥7,700

高岡銅器 香炉 | 彩華 彩色 | 銀 | 喜泉堂

¥712,800

高岡銅器 香炉 | 菊紋 彩色 | 銀 | 喜泉堂

¥528,000

高岡銅器 香炉 | 三友紋 焼青銅色 | 銅 | 喜泉堂

¥57,200

高岡銅器 香炉 | 獅子 煮色 | 銅 | 喜泉堂

¥231,000

高岡銅器 香炉 | 福 焼色 | 銅 | 喜泉堂

¥303,600

高岡銅器 香炉 | 福徳 | 銅 | 喜泉堂

¥184,800

高岡銅器 香炉 | 玉型鯉 | 銅 | 喜泉堂

¥290,400

高岡銅器 香炉 | 千羽鶴 | 銅 | 喜泉堂

¥376,200

高岡銅器 香炉 | つばめ 彩色 | 銅 | 喜泉堂

¥145,200

高岡銅器 香炉 | 雲龍 | 銅 | 喜泉堂

¥191,400

高岡銅器 香炉 | 松竹梅 月芳作 | 銅 | 喜泉堂

¥72,600

高岡銅器 香炉 | 玉獅子 | 銅 | 喜泉堂

¥121,550

高岡銅器 香炉 | 雨龍 | 銅 | 喜泉堂

¥79,200

高岡銅器 香炉 | 富士鶴 黒色 | 銅 | 喜泉堂

¥184,800

高岡銅器 香炉 | 玉型孔雀 彩色 | 銅 | 喜泉堂

¥290,400

高岡銅器 香炉 | 龍雲宝珠 | 銅 | 喜泉堂

¥105,600

高岡銅器 花器 | 花みつぼ | 緑銅色 | 松美堂

¥14,850

高岡銅器 花器 | 花みつぼ | 斑紋純銀色 | 松美堂

¥14,850

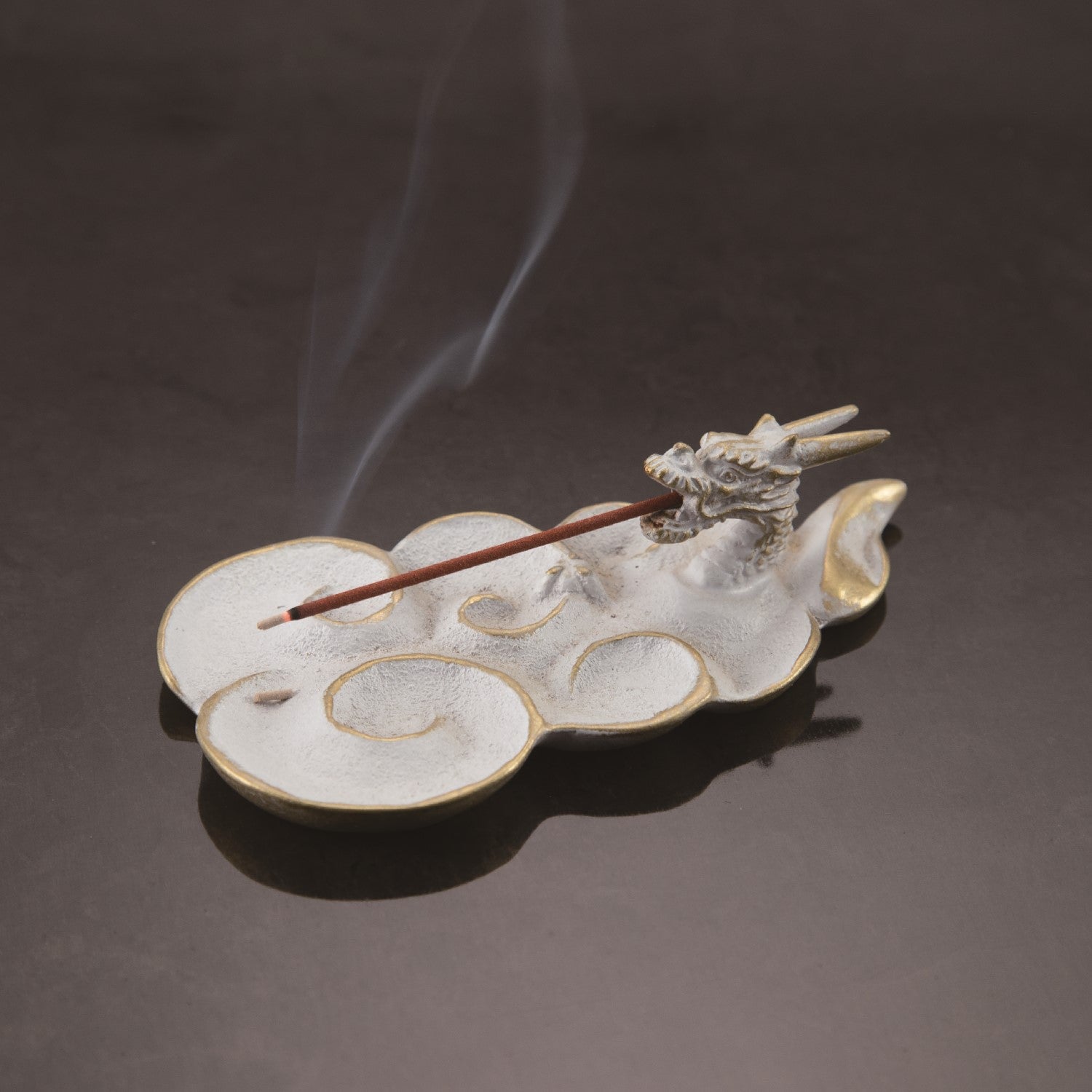

高岡銅器 香立 | UNRYUU 桐箱入 | 白金 | 松美堂

¥11,550