佐賀で唯一の技術を受け継ぐ、重要無形文化財指定のガラス

古くから高いものづくりの技術を誇る佐賀県。その基礎となったのは、佐賀藩10代藩主・鍋島直正が嘉永5年(1852年)に設置した「精錬方」です。精錬方とは、現代でいう理化学研究所のような存在で、大砲鋳造など藩を強くするための技術開発を目的とした施設でした。

この精錬方には、薬剤や火薬の試験に必要なガラスを製造する部門も置かれていました。明治に入ると精錬方は藩から民間会社へと移行し、当時の暮らしに欠かせなかったランプ用ガラスを中心に、人々の生活を支えるガラス製品づくりが始まります。

こうした流れの中で発展したのが、「肥前びーどろ」と呼ばれる宙吹きガラスの器です。熟練の職人によって一つひとつ手吹きで仕上げられるその技法は、現在まで受け継がれています。

時代に適応しつづけることで残された、唯一無二の技術

精錬方のガラス職人のひとり、副島源一郎は、明治36年(1903年)に副島硝子工業所を創業しました。当初はランプ用のガラスや酒を入れる燗瓶(かんびん)など、暮らしに根ざした道具を作り続けていました。

しかし、大量生産のガラスやプラスチック製品の登場、さらにランプ用ガラスの需要減少などの影響を受け、経営は次第に右肩下がりとなっていきました。他の二人の職人を祖とするガラス工場はすでに廃業し、副島硝子にも危機が迫っていました。

「前社長だった父が職人に『他の仕事を探してくれ』と言ったとき、工場長だった人が『やっと自分が作りたいものを作れる技術を身につけたと思えるようになった。これまでの時間はなんだったんだ』とこぼしたんです。

営業をしていた私は、その言葉に触れて『なんとかしなければ』と強く思いました」と、社長(取材時)の副島太郎氏は当時を振り返ります。

そこで「作るものを変えよう」と決意しました。時代に合ったものを作れば、必ず求められるはずだと考えたのです。その頃から、昼は営業に出向き、夜はガラスづくりを学びながら、実験を繰り返す日々が続きました。

「それまでの肥前びーどろは透明ガラスが中心でした。だからこそ、これまでになかったソーダガラスや色ガラスも取り入れてみようと思い、独学でさまざまな挑戦を重ねたのです」と語ります。

今や肥前びーどろを代表する色となった深い青や鮮やかな赤のガラスは、時代に適応するための挑戦の中で生まれた輝きだといえます。

変化は一度に大きく訪れるものではなく、少しずつ積み重なっていくものです。今はその成果が見えにくくても、10年、20年と時を重ねるなかで、変化はやがて「進化」として伝統技術をより高める一歩となって現れます。

「新しい技術を積極的に取り入れることこそが、伝統を守り、強くする」。その姿勢は、嘉永の時代に精錬方を設けた鍋島直正の精神にも通じる、佐賀のものづくりの心なのかもしれません。

Buyer's Voice 代表・松澤斉之より

博学で貪欲。だからこそ生まれる新たな肥前びーどろの世界

佐賀に一カ所しか残っていない、県の重要無形文化財指定のガラス。素朴でありながら繊細なその製品を見て、ぜひ取り扱ってみたいと思いました。どのような思いで一つの技術を守ってこられたのか?

それを知りたくてお会いした副島社長は、なんと佐賀鍋島藩の歴史から語り始められたのです。

出島に渡来した長崎びーどろの技術が、なぜ佐賀へ伝わったのか。鍋島直正がなぜ精錬方を設けようとしたのか。そして明治維新で「薩長土肥」と称された肥前が、どのように維新を牽引していたのか。

そのお話は広く深い知識に裏打ちされ、工場見学をお願いしていた時間を忘れてしまうほど引き込まれるものでした。

貪欲な知識欲とチャレンジ精神を併せ持つ副島社長がいたからこそ、「副島硝子」は残り、「肥前びーどろ」の伝統も守られてきたのだと思います。そうした話をしていたとき、副島社長はダーウィンの進化論に触れ、「生き残れるものは、強いものでも賢いものでもなく、変われるものだ」と語ってくださいました。

改めて、含蓄の深い言葉だと感じました。

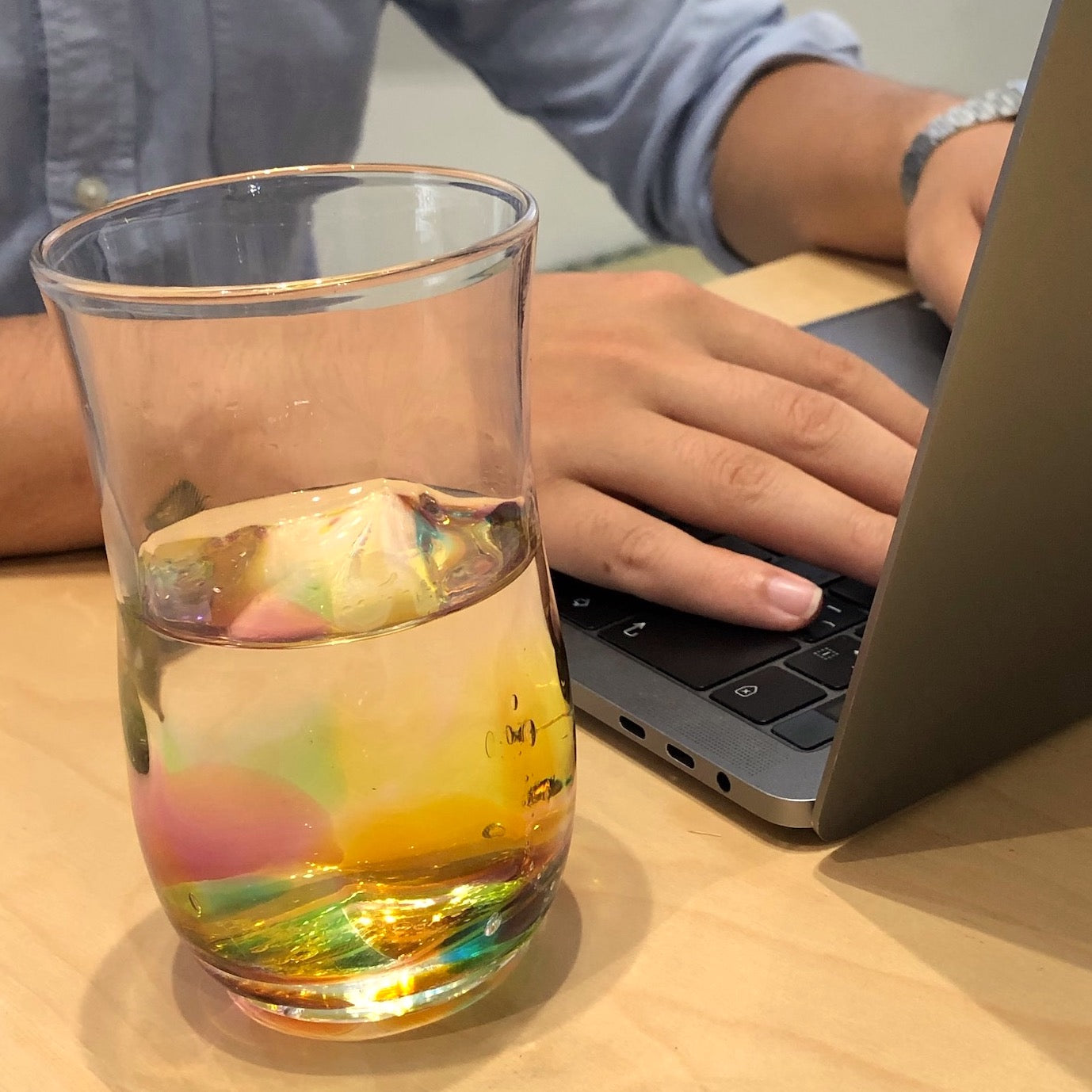

現在、副島社長が取り組んでいるのは、金属とガラスの融合です。真空蒸着という技法によって生み出されたガラスは、見る角度によって色合いが変化し、神秘的な輝きを放っていました。

この新しいガラスで何ができるのか。副島社長とともに、その可能性を考えていきたいと思います。

※副島社長(左から2人目)と取材・商談メンバー

※副島社長(左から2人目)と取材・商談メンバー