フィルター

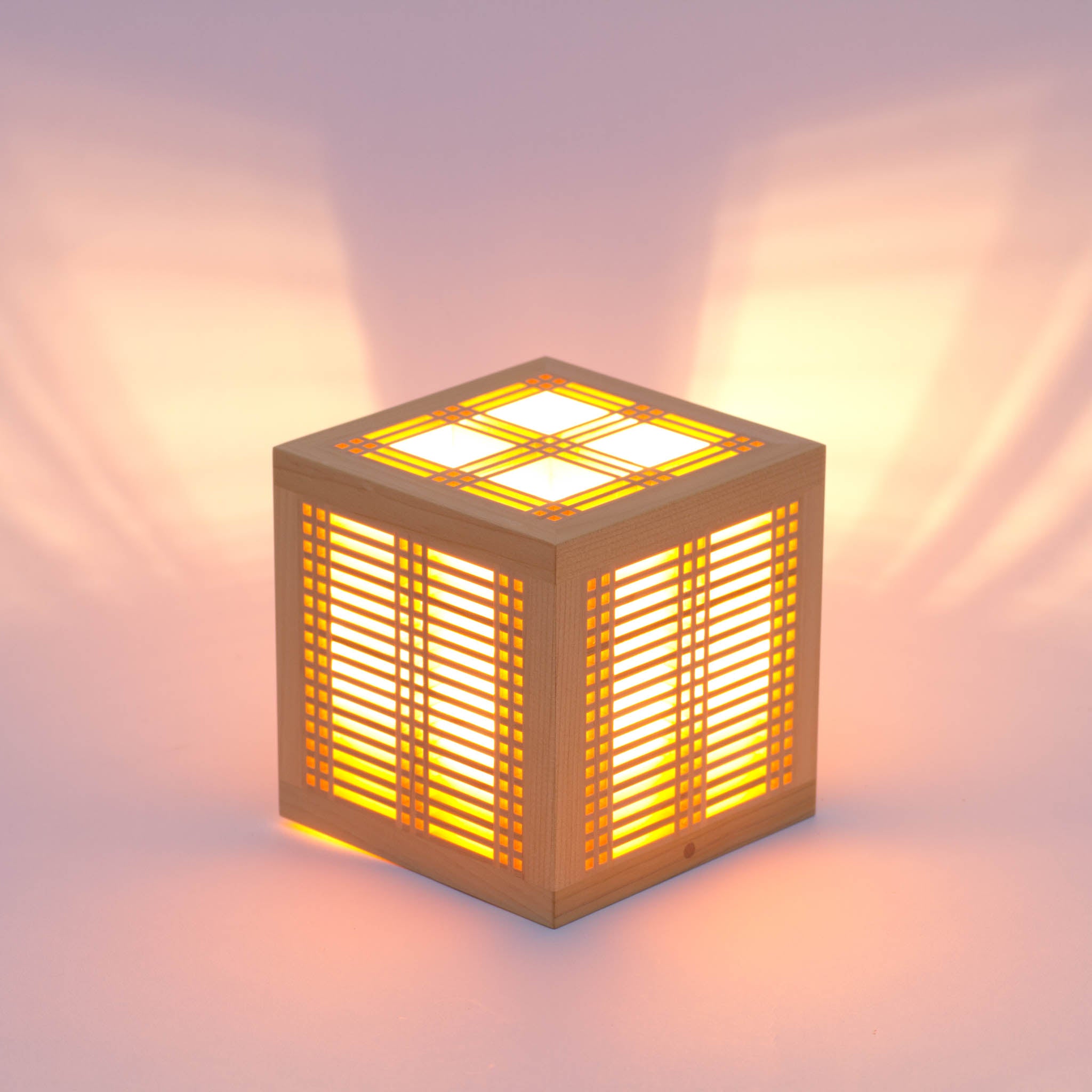

組子細工 テーブルランプ | ひかりの小箱1 | 木のあかり

¥13,200

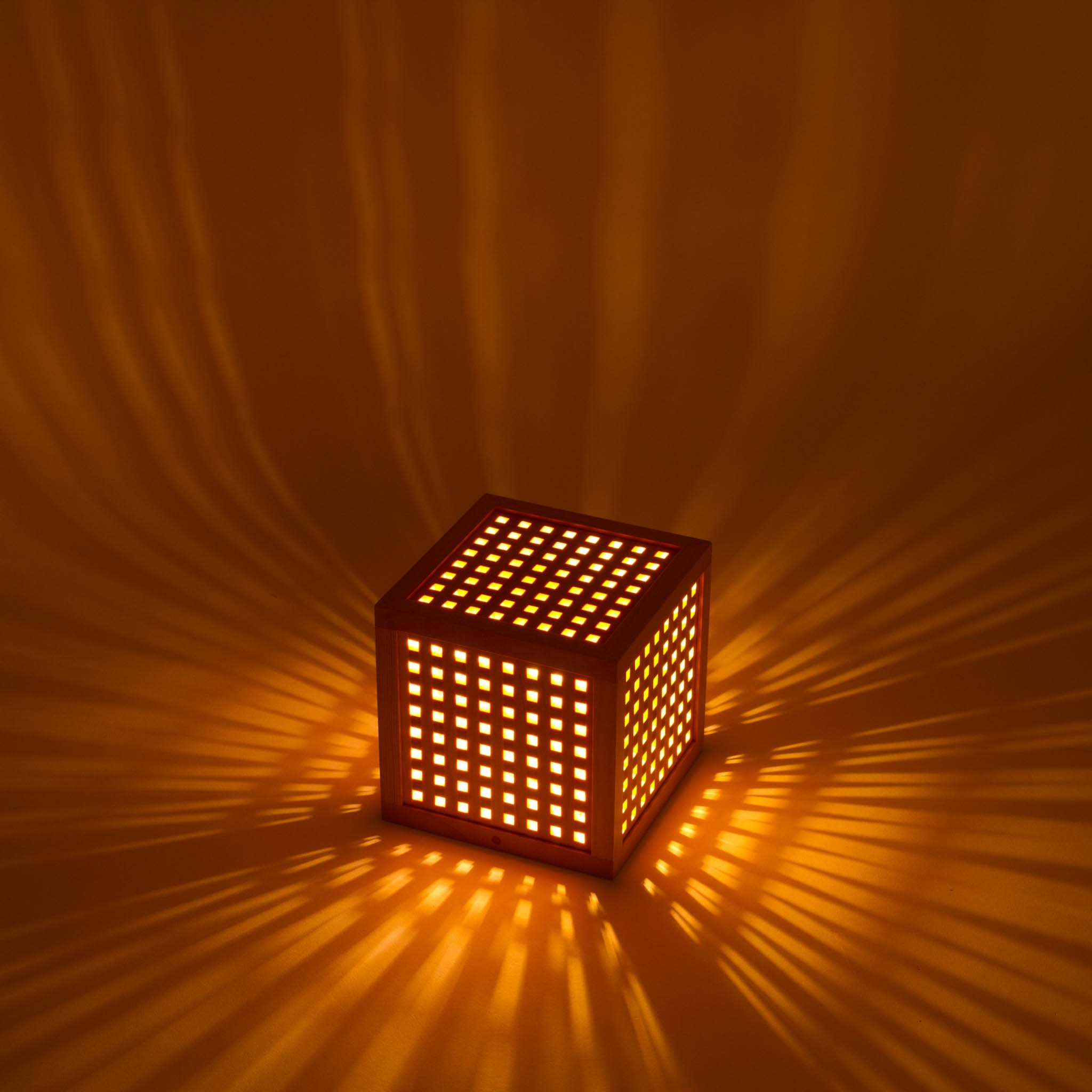

組子細工 テーブルランプ | ひかりの小箱2 | 木のあかり

¥13,200

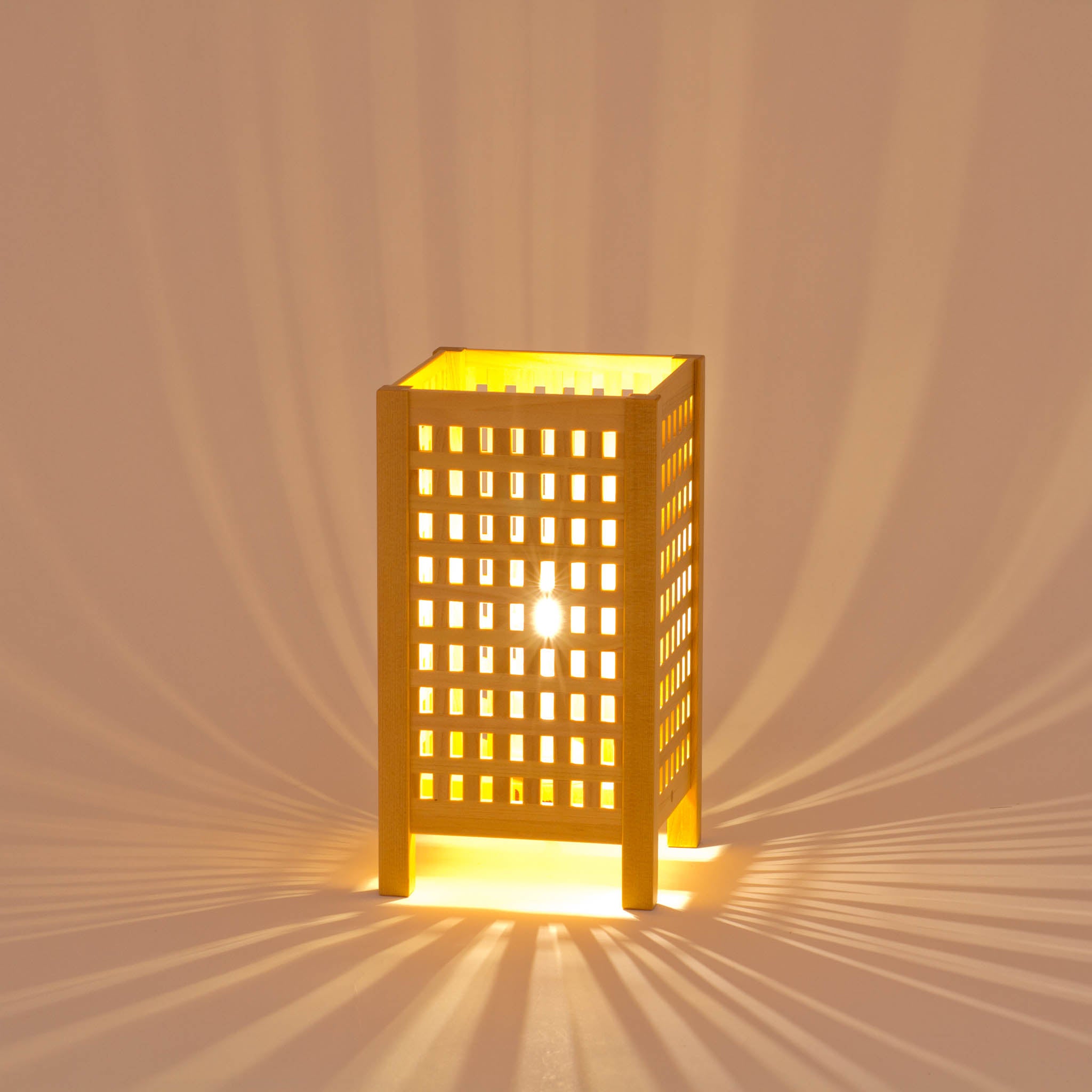

組子細工 テーブルランプ | かがやき | 木のあかり

¥13,200

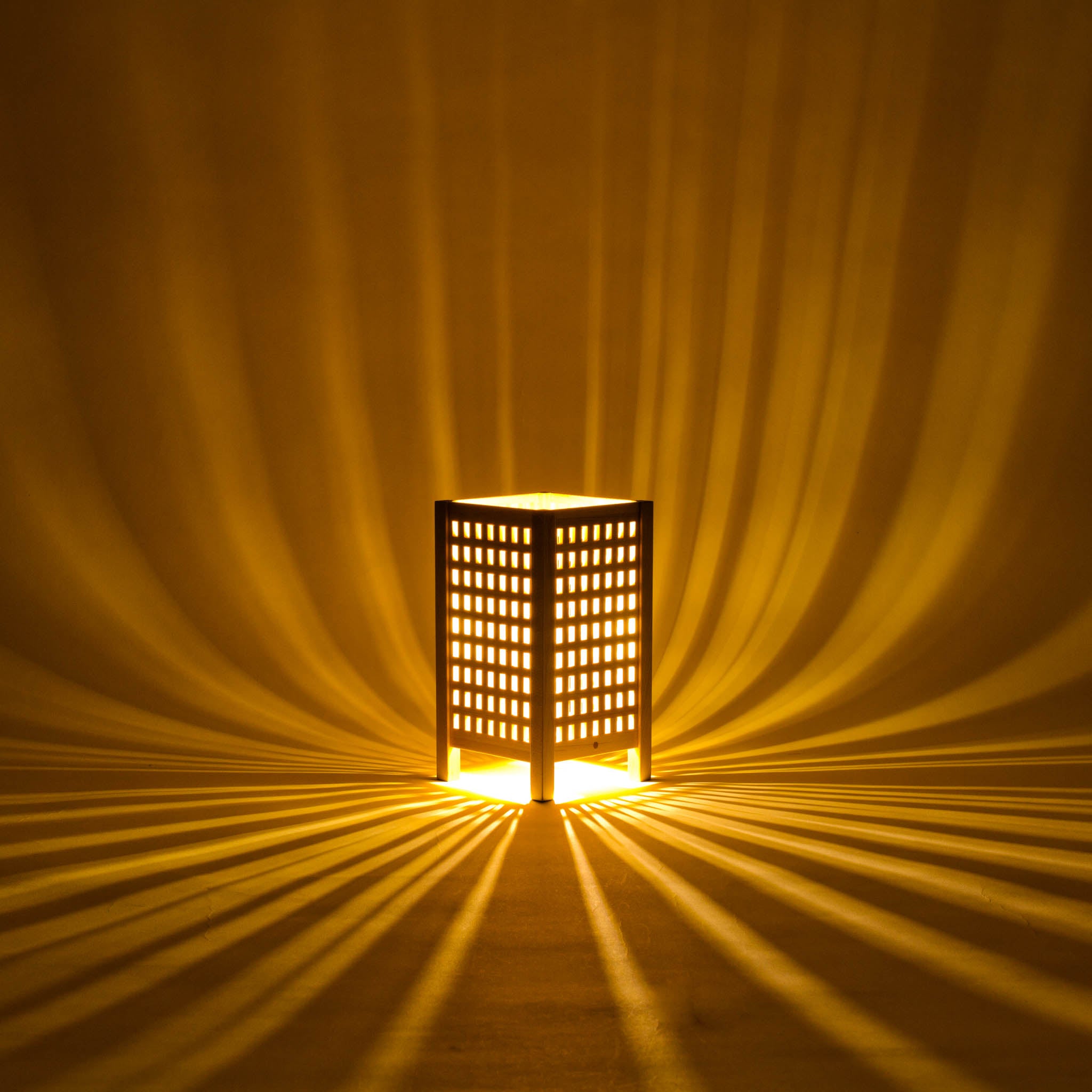

組子細工 テーブルランプ | 雫 S | 木のあかり

¥13,200

組子細工 テーブルランプ | 輝羅 S | 木のあかり

¥27,500

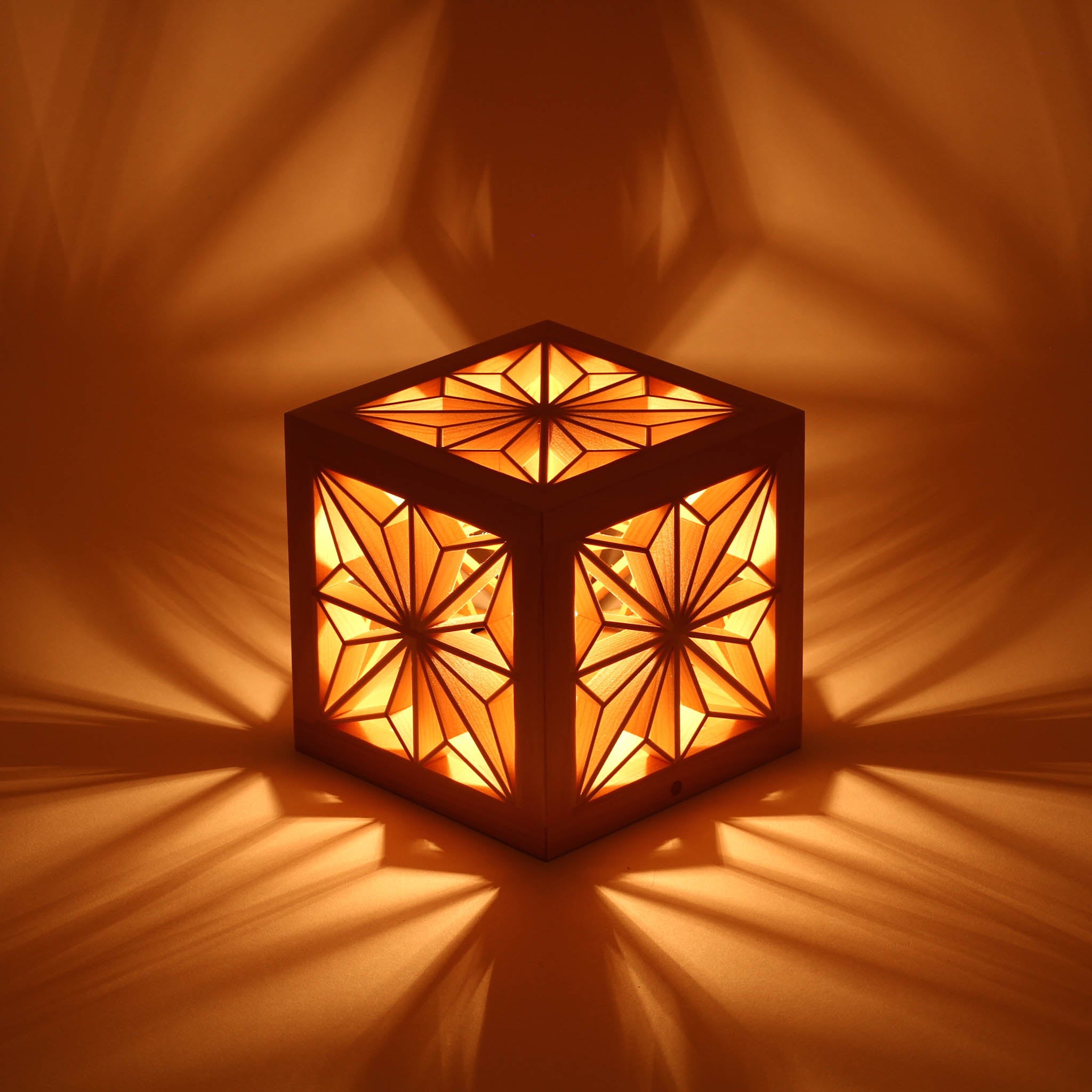

組子細工 テーブルランプ | 麻の葉キューブ S | 木のあかり

¥33,000

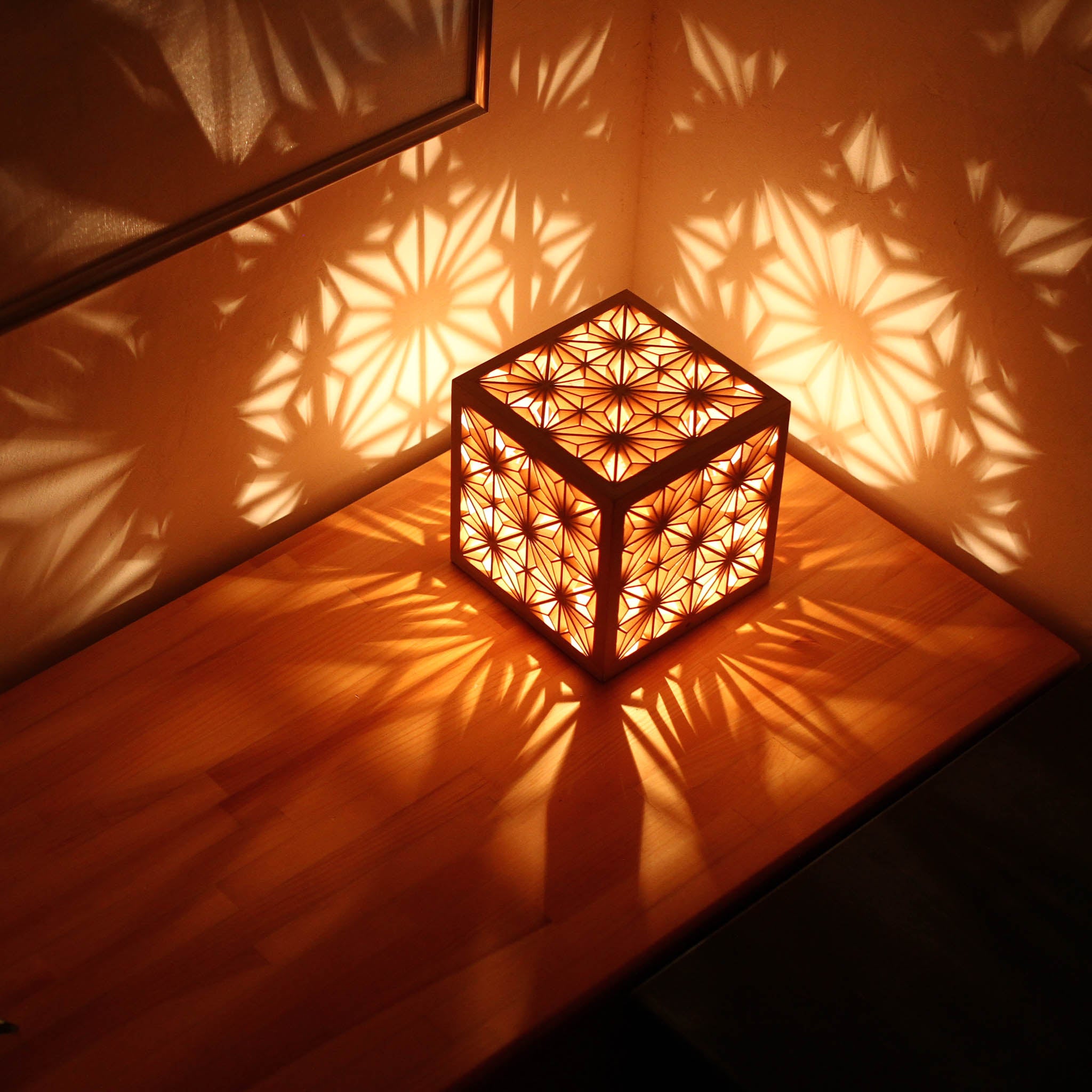

組子細工 テーブルランプ | 麻の葉キューブ M | 木のあかり

¥110,000

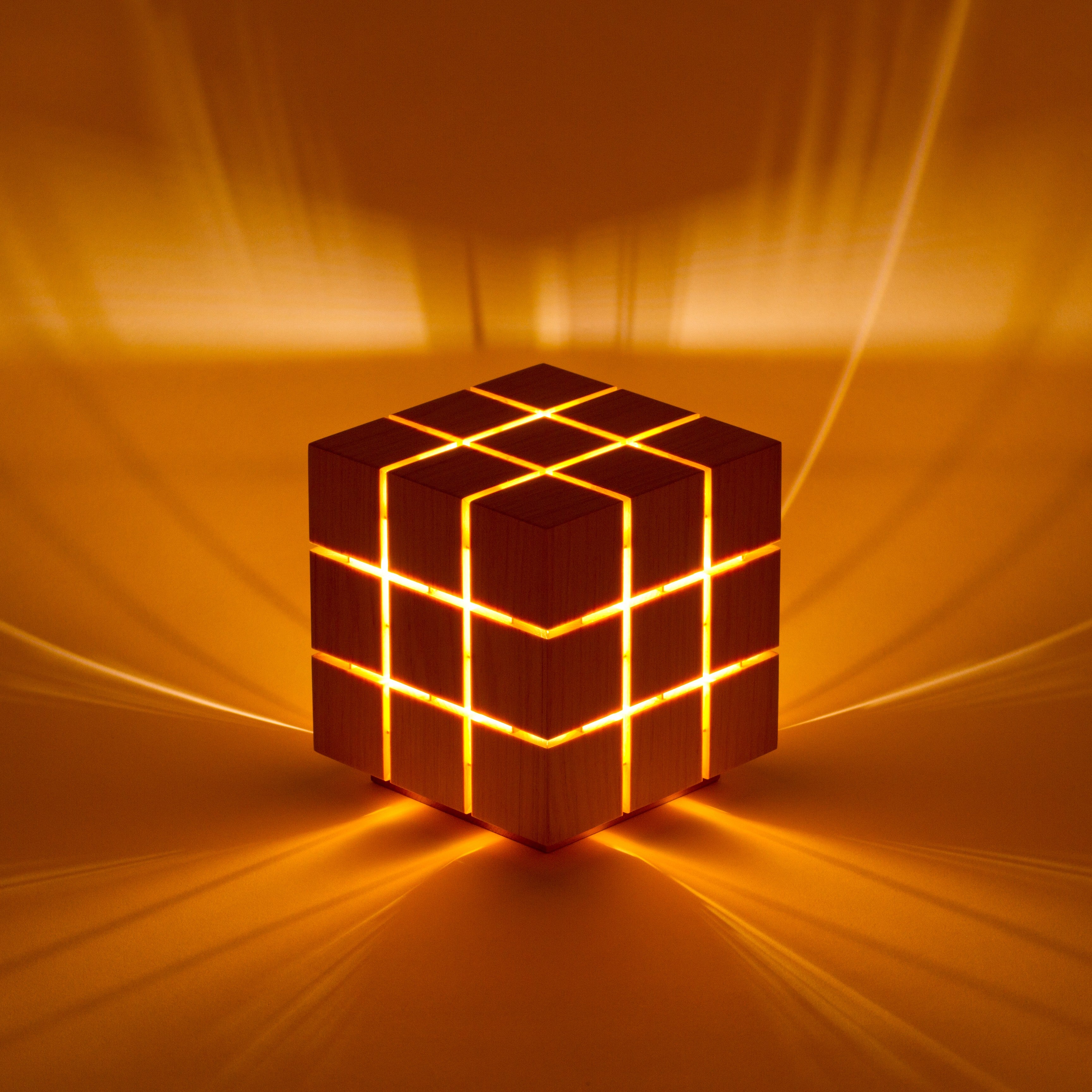

組子細工 テーブルランプ | 麻の葉キューブ D | 木のあかり

¥66,000

組子細工 フロアランプ | 麻の葉格子 | 木のあかり

¥154,000

組子細工 テーブルランプ | イルタミナ | 木のあかり

¥11,000

組子細工 テーブルランプ | 集 S | 木のあかり

¥29,700