1. 審査員参画の背景と立ち位置

伝統的工芸品 FUKUOKA協議会(福岡県中小企業団体中央会)より、私 松澤斉之(日本工芸株式会社代表)に対し、県が毎年開催する「第49回福岡県伝統的工芸品展」のコンクール審査委員としてお招きがありました。同時開催として大丸博多天神店では「ふくおか伝統工芸びびび!展」が開催されました。

従来実施されていた展示・商談会事業を刷新し、コンクール内容も再構成される中、特に「デザイン・市場性」の観点から新たな審査軸が導入され、私は主に「市場性」担当の審査委員として参加いたしました。

(写真:松澤による審査風景)

工芸品流通・販売に長年携わる立場から、数多くのブランド・産地と共に選定活動を行ってきた経験に基づき、産地ごとの技術・意匠・用途・市場対応力を“流通・実使用”の視点で評価しました。

作品そのものの美しさだけでなく、「この技術・デザインがどの程度日常に/ギフトに/市場に受け入れられるか」という観点を重視。私自身が「売れる工芸品とは何か」を問い続けてきた背景が、今回の審査委員就任につながりました。

本記事では、審査を通じて改めて感じた「福岡の伝統工芸が持つ力」と「これからの時代に選ばれるための視点」についてお伝えします。

>自治体での活動実績一覧はこちら

2. 展覧会概要と審査対象作品数

令和7年(2025年)10月29日から11月3日までの6日間、福岡市・天神の大丸福岡天神店(福岡市中央区)本館6階・8階催場にて、第49回福岡県伝統的工芸品展および併催の「ふくおか伝統工芸びびび!展」が開催されました。

県内7品目の伝統的工芸が一堂に会し、展示販売とワークショップを通じて“技と暮らしのつながり”が紹介されました。審査対象としてエントリーされた作品数は次の通り、合計66件です。

- 小石原焼:10件

- 久留米絣:7件

- 上野焼:16件

- 博多人形:12件

- 八女提灯:4件

- 博多織:13件

- 八女福島仏壇:4件

多様な産地と技術が同じ空間で競い合うことができる場──それこそが本展の最大の魅力です。

(写真:福岡県伝統工芸品展スタート前日、審査会場)

来場者の様子と審査当日の雰囲気

展示会の一日前、会場となる 大丸福岡天神店 本館6階催場にて、産地代表の皆さまを迎えての審査が執り行われました。審査委員として、各産地から提出された作品を前に、業界の動向や市場性、デザインの新たな潮流を議論しました。産地の組合長からそれぞれの技術的特徴や意匠の背景を伺い、質疑応答を重ねながら、ひとつひとつ丁寧に審査が進行しました。

一方、会期中の来場者の様子には活気があふれていました。会場内では、職人がまさに技を説明する場面や、手に取って作品を確かめる来場者、ワークショップに参加する親子連れなど多彩な風景が展開されていました。実際に「作品を見て ‘び!’、触れて ‘びび!’、職人と話して ‘びびび!’」と発信されているように、展示会は単なる観賞場ではなく、五感で工芸と出会う場でした。

こうした場は、技術や意匠だけでなく「使い手の暮らしにどう寄り添えるか」という観点をもって工芸品を選定する機会ともなりました。私自身、審査員としてこの場に立つことで、「市場性・デザイン」という視点がいかに工芸品の未来を左右するかを改めて感じた次第です。

(写真:大丸博多天神店では「ふくおか伝統工芸びびび!展」)

(写真:「ふくおか伝統工芸びびび!展、久留米絣ブース)

(写真:ふくおか伝統工芸びびび!展・第49回福岡県伝統的工芸品展開会式・表彰式。中央、福岡県知事・服部氏。賞状を掲げているのはコンクールでの各賞受賞者)

3. 福岡の伝統工芸7品目の魅力

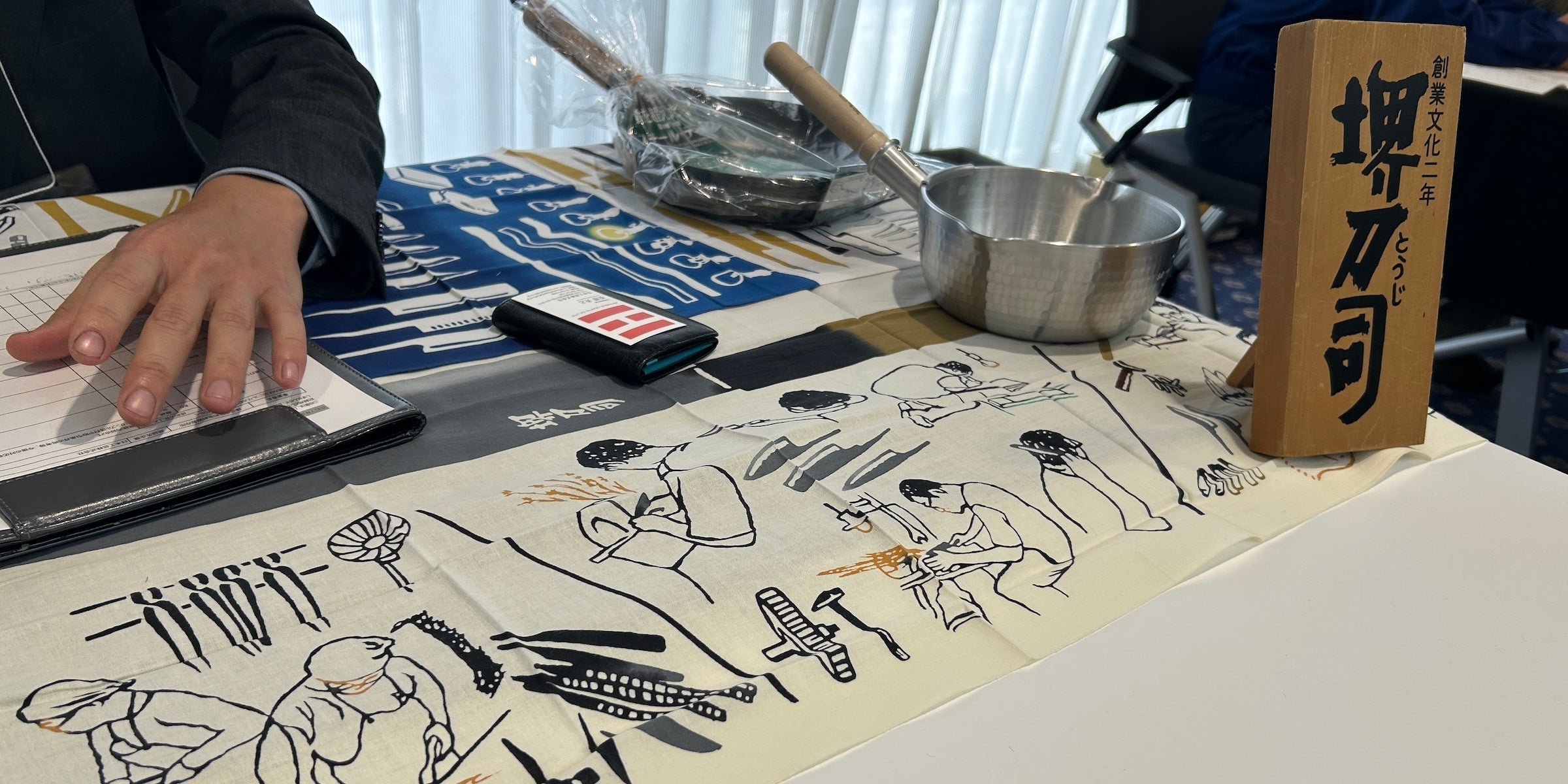

今回の審査対象となったのは、博多織、博多人形、久留米絣、小石原焼、上野焼、八女提灯、八女福島仏壇の7品目です。それぞれが独自の素材・技術・文化的背景を持ち、同じ“工芸”という枠でありながら、用途も美意識もまったく異なります。(反映した写真は審査休憩時間に撮影)

博多織

鎌倉時代に宋の織技法を持ち帰った満田彌三右衛門に始まり、400年以上の歴史を持つ絹織物。経糸に太い緯糸を力強く打ち込むことで生まれる“張りと艶”が特徴です。近年は名刺入れやバッグなど、ビジネスシーンにも広がりを見せています。

博多人形

17世紀初頭に生まれ、土・火・筆が織りなす写実美で知られる焼き物人形。素焼き後に胡粉下地を施し、岩絵具で彩色を重ねる繊細な仕上げが特徴です。伝統的モチーフだけでなく、日常の一瞬をとらえた現代的造形も注目されています。

久留米絣

1800年頃、少女・井上伝が考案した先染め織物。糸を括って染めることで生まれる“かすり”模様が特徴で、全工程に約3ヶ月を要します。久留米もんぺなど、暮らしに寄り添う新しい形でも再評価が進んでいます。

関連記事:久留米絣のおしゃれなもんぺとは?久留米絣ってなに?

小石原焼

飛び鉋(かんな)や刷毛目など、ろくろの回転を活かしたリズミカルな文様が特徴。「用の美」を体現する日常陶器として親しまれ、使うほどに手に馴染む“道具としての美しさ”が魅力です。

上野焼

茶の湯文化のもとで発展した“武家の器”。薄づくりと釉薬の深みが特徴で、青緑の流れ模様「緑青流し」は上野焼の象徴。花器や酒器としても優れた品格を放ちます。

関連記事:【伝統工芸の旅】上野焼の街 山肌に連なる茶陶の窯(福岡)

八女提灯

竹ひごを一本ずつ螺旋状に巻く「一条螺旋式」と和紙の透け感が特徴。絵師が下描きなしで描く“早描き”の技が光ります。近年はインテリア照明としての展開も進み、シラキ工芸など若手工房が現代化を牽引しています。

▶︎ 日本工芸堂での八女提灯、取扱品一覧はこちら

八女福島仏壇

約200年前に始まり、80以上の工程を分業で仕上げる総合工芸。木地・彫刻・漆・金具・蒔絵が融合する“祈りの建築”です。小型仏壇やリメイク需要も高まり、「ブツマプロジェクト」など新しい動きが見られます。

改めて見ると、福岡の工芸は“同じ県内とは思えないほど多様”です。織・染・焼・塗・灯・彫など、それぞれに異なる背景と暮らしがあります。

地形や素材、藩の歴史、そして交易の影響など、さまざまな要素が重なり合い、今の姿を形づくってきました。この多様さそのものが、福岡の工芸の魅力になっていると感じます。

関連記事:九州地方の伝統工芸品10選。海外からも人気|福岡、鹿児島、熊本など

(写真:コンクール受賞作品のうちの数点。左から八女提灯 「導灯」:㈲シラキ工芸・増永葵さん作/小石原焼「線彫階調壺」和田祐一郎さん作/博多人形「サバンナの装甲獣」梶原正二さん作)

4. 審査員視点で見た“市場性と選び方”のポイント

今回担当した「市場性」とは、言い換えれば「この工芸品が、いまの社会でどう生きるか」を見極める視点でした。審査では、日本工芸堂として扱ってきた数万点の販売実績をもとに、「技術・価格・物語性・現代性」の4軸をもとにしていました。

市場性を支える4つの視点

- 技術の継承と深化:伝統を守るだけでなく、その意味を理解し、今に生かす力。

- デザインの独自性:見慣れた伝統美の中に“その人らしさ”が宿る瞬間を見極める。

- 現代生活・ギフトとの親和性:「使われる想定」の確かさが市場での広がりを左右する。

- 価格と体験のバランス:価格が技術・素材に裏打ちされているか、贈りやすさの設計があるか。

工芸を見る・選ぶための問い

少し話はそれますが、審査の場で作品と向き合いながら、自分の中にいくつかの問いが浮かびました。それは、工芸を鑑賞するときや、自分や誰かへの贈り物として選ぶときにも役立つ、“作品の奥行きを感じるための問い”です。

- 直感的に目を引く理由は何か?

- 技術的にどこに独自性があるのか?

- どの程度の難易度や手間が込められているか?

- 伝統はどの部分にどう反映されているか?

- 現代の暮らしにどうフィットしているか?

こうした視点を持つことで、作品を「きれい」で終わらせず、その奥にある技と時間、そしてつくり手の思いまで感じ取ることができるようになるのではないかと思います。

結び─技と暮らしをつなぐ、福岡工芸の未来

今回の審査を通して、改めて“現場の手の確かさ”を感じました。一つひとつの作品の裏側には、素材を選び、失敗を重ね、形を探る職人たちの日々があります。

どの産地も、伝統を守るだけでなく、自分たちの技を今の暮らしにどう生かせるかを模索していました。新しい素材や形への挑戦、生活道具としての使いやすさの追求─それらの積み重ねこそが次世代への力になると感じます。

工芸に携わる者として、私は“売れるもの”だけでなく、“使われ続けるもの”“伝わるもの”をどう届けるかを、これからも問い続けたいと思います。工芸は、人と人の関係の中に息づくもの。職人が作り、誰かが使い、次の手に渡っていく。その循環こそが、工芸が時代を超えて受け継がれていく源だと感じました。

(写真:ふくおか伝統工芸びびび!展での博多織の帯地。 格調高い文様と繊細な織り)

著者: 松澤 斉之(日本工芸株式会社 代表)

編集: 日本工芸堂 編集部

取材協力:

・福岡県中小企業団体中央会/伝統的工芸品FUKUOKA協議会

・第49回福岡県伝統的工芸品展 実行委員会

・各産地組合(博多織・博多人形・久留米絣・小石原焼・上野焼・八女提灯・八女福島仏壇)

写真撮影: 松澤 斉之(審査員として会場取材)

※本記事は、 福岡県公式サイト および伝統的工芸品 FUKUOKA協議会の発表資料に基づき構成しています。