1.石川県の工芸品

「漆器」というと、黒色や朱色をイメージする方が多いのではないでしょうか。山中漆器は、木地にこだわり、木目の美しさを活かす「拭き漆」で仕上げる点が特徴的です。木地を削り出す方向にもこだわって作られるため、丈夫で、木目の織りなす縞模様が美しく、まさに素材の良さを活かした逸品です。(>山中漆器のページへ)

金沢箔の歴史は古く、文禄2年(1593年)に加賀藩初代藩主・前田利家が金・銀箔の製造を命じた書が残っています。箔打ち紙と呼ばれる紙の束の間に金合金を挟み込み打ち延ばしてつくられる箔は、なんと薄さ1万分の1ミリほど。手漉きの和紙を箔打ち紙に用いる製法「縁付金箔」は400年以上の歴史を持ち、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。(>金沢箔のページへ)

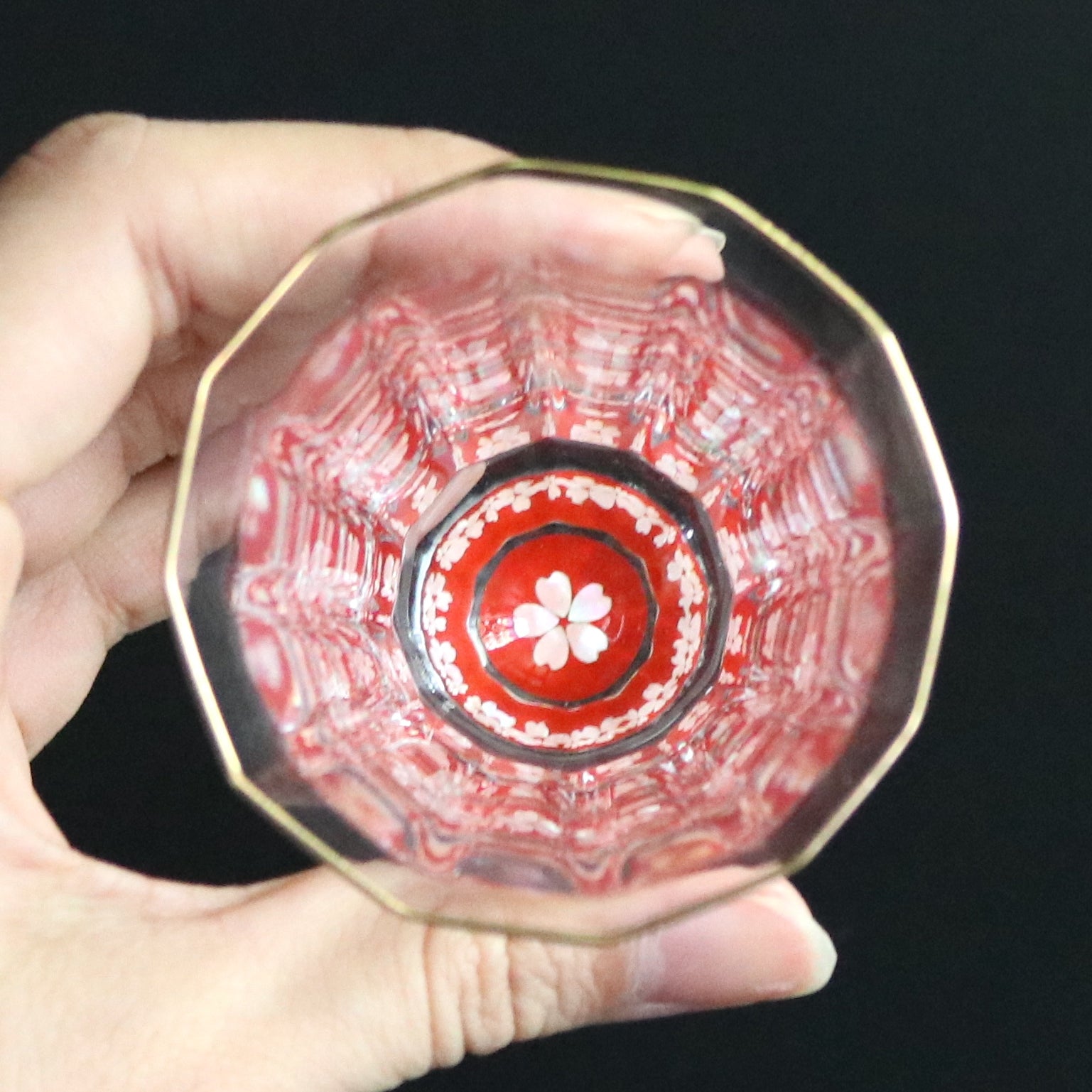

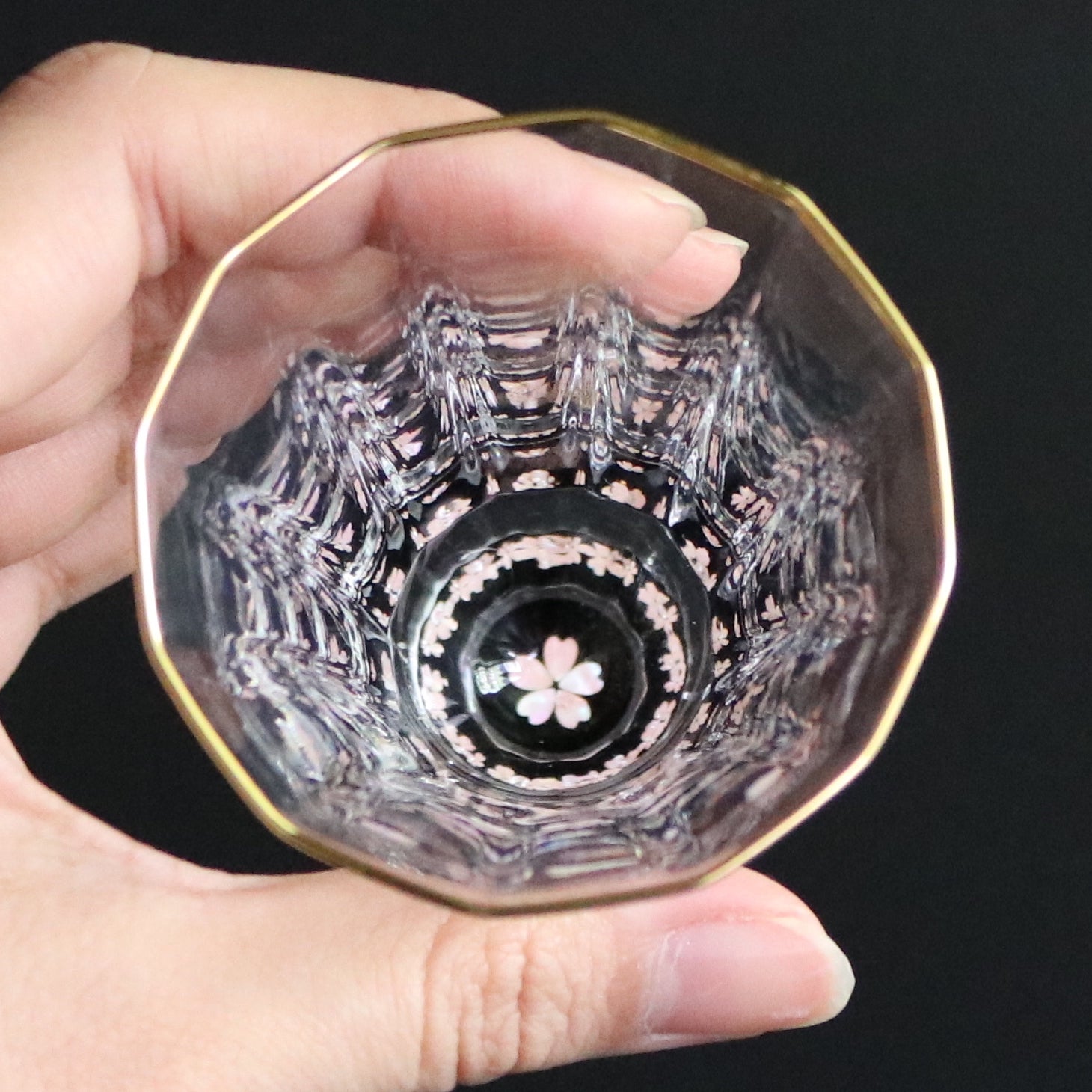

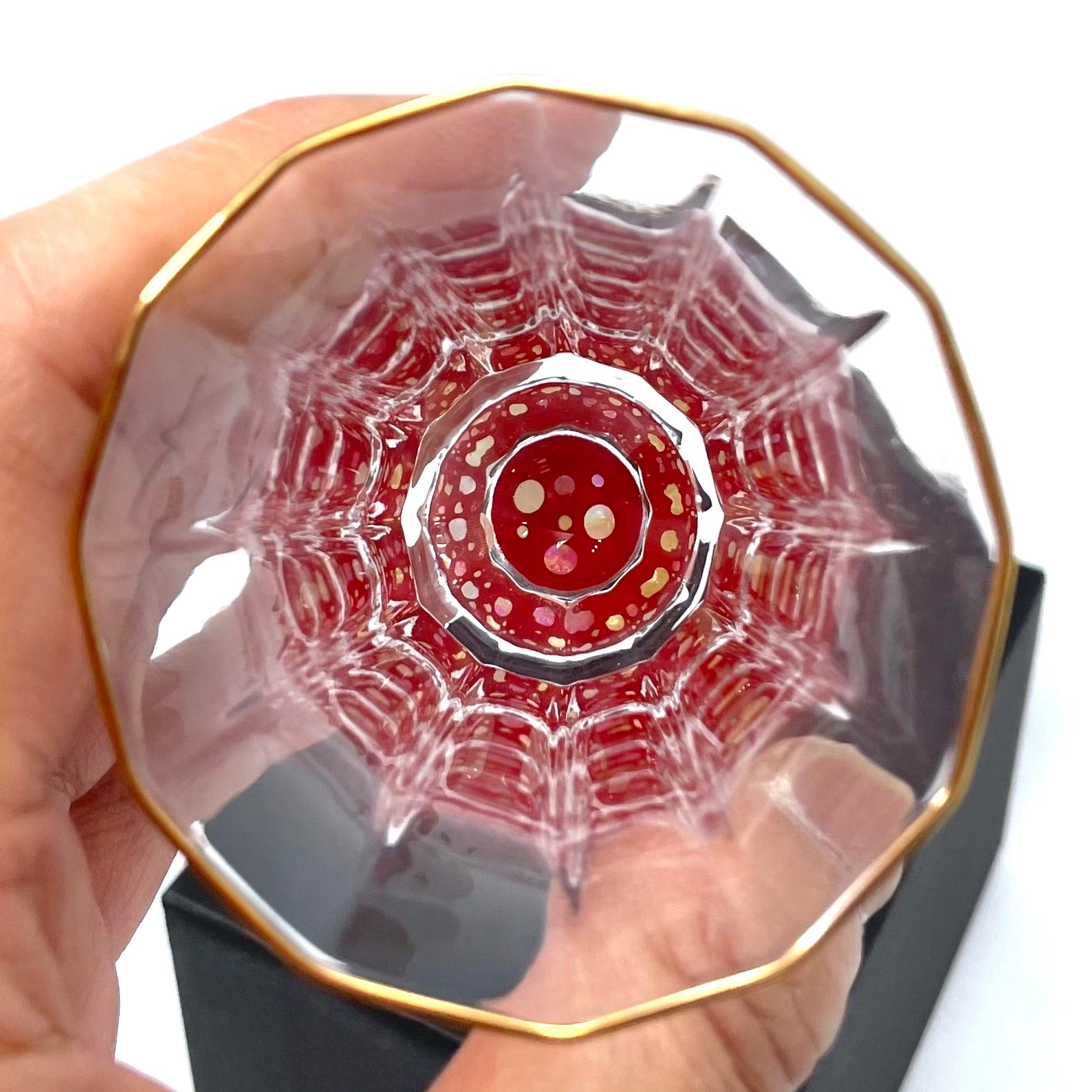

九谷焼は日本を代表する色絵陶磁器で、その特徴は「上絵付け」による色絵装飾の美しさにあります。上絵付けとは、本焼きした陶磁器の釉薬(ゆうやく)の上に顔料で文様を描き、再度焼く技法のことです。素焼き・本焼き・上絵で3度焼成するので、多くの手間と時間を要します。「呉須(ごす)」と呼ばれる藍青色で線描きし、「五彩」と呼ばれる赤、黄、緑、紫、紺青の五色の絵の具を厚く盛り上げて塗る彩法など、様々作風があります。(>九谷焼のページへ)

漆器の生産が盛んな石川県のなかでも、特に「塗り」の高い技術を誇る輪島塗。膨大な工程を経て生み出される輪島塗は非常に丈夫で、ぼかしや沈金に\よる装飾の美しさも魅力です。震災で大きな被害を受け、生産体制の再構築に向け、産地が一体となって復興に取り組んでいます。日本工芸堂では2024年4月現在予約注文のみ承っており、お届けには2年程度要する見込みです。(>輪島塗のページへ)

画像内のお品

画像内のお品

画像内のお品

画像内のお品

画像内のお品

画像内のお品

画像内のお品

画像内のお品

画像内のお品

画像内のお品

画像内のお品

2.福井県の工芸品

福井県の伝統工芸品、越前打刃物は、刃物産地で最初に伝統的工芸品の指定を受けた、700年の歴史をもつ刃物です。越前打刃物の特徴は、「薄くて軽い」ことと「丈夫である」ことを両立している点です。日本古来の鋳造技術「手研ぎ」の手法や、越前打刃物ならではの手法を用いることで、抜群の切れ味を誇る打ち刃物として人気を集めています。(>越前打刃物のページへ)

越前漆器は、漆を知り尽くした漆かき(漆を採集する職人)が、自分が使う器に漆を塗ったことに始まる暮らしの漆器。漆をどう使えば器が美しく丈夫になるかを考えて作られています。旅館や飲食店、最近では鯖江市内の小学校の給食用食器などで導入され、身近な暮らしに寄り添う漆器として親しまれています。(>越前漆器のページへ)

日本工芸堂では、人間国宝9代目岩野市兵衛謹製、最高級の越前生漉奉書紙をお取り扱いしています。すべてにおいてこだわり抜いた水・原料・製法・漉手を半世紀以上変えることなく生産されている生漉奉書は、芸術家を中心に世界中の多くの人々から愛されています。最上級のおもてなしや贈答用に。越前の長い歴史が育んだ自然の恵みをお楽しみください。(>越前和紙 | 越前生漉奉書紙30枚入 恵伝 | sogoro へ)

画像内のお品

画像内のお品

画像内のお品

3.富山県の工芸品

高岡銅器とは、富山県高岡市を産地とする金工品のこと。高岡銅器は、銅器の国内シェア90%以上を占めており、学校の銅像や、大仏、除夜の鐘などのほとんどが高岡で製造されています。高岡銅器は、小物から大仏まである種類の多さと、さまざまな大きさの製品を加工する技術の高さが特徴です。江戸時代初期に加賀藩主の前田利長が高岡城を築き、城下の発展のために7人の鋳物師を高岡に招いたのが、高岡銅器の始まりとされています。(>高岡銅器 のページへ)

高岡漆器は、江戸時代初期に加賀藩初代藩主の前田利長が高岡城を築き、全国各地から職人を招いて、武具や仏壇、箪笥などを作らせたのが始まりと言われています。その後も文化の発展とともに技術も大きく進化。数多くの名工が誕生し、名工によって勇助塗や青貝塗などのさまざまな技法が開発されました。「勇助塗」「彫刻塗」「青貝塗」の代表的な3つの技法があり、繊細な美しさがあります。(>高岡漆器のページへ)

画像内のお品

画像内のお品

画像内のお品

画像内のお品

4.伝統技術の融合・応用

山中漆器×和紙×金箔×岩絵の具

「時計は時間を伝えるもの」だと決めつけるには惜しい、そんな時計があります。フレームは山中漆器の技術であるろくろ引きで作られたもの。文字盤は、金沢市二俣町で作られる手漉き和紙をベースに、天然石を砕いて作られる岩絵具を塗り重ねており、インデックスには金箔を使用しています。(>シーブレーンのページへ)

画像内のお品

画像内のお品

高岡銅器×燕三条ステンレス

金属加工の町「燕市」の金属製品に高岡銅器の着色技術が加わって生まれた「折燕 ORI-EN」シリーズの二重タンブラー。折燕シリーズと独特の模様を生み出しているのは、高岡銅器の伝統技術である「腐食による着色」技術。特殊な液体に浸し、金属表面を腐食させて鮮やかな色彩を引き出す技術は、銅や真鍮を加工するものでした。その技術をステンレスで表現することは至難の業。それでも2つの産地の職人はあきらめることなく挑戦し続け、ステンレスに特殊な技術で同を着色し、高岡銅器の技術で着色することに成功しました。(>アルチザンのページへ)

画像内のお品

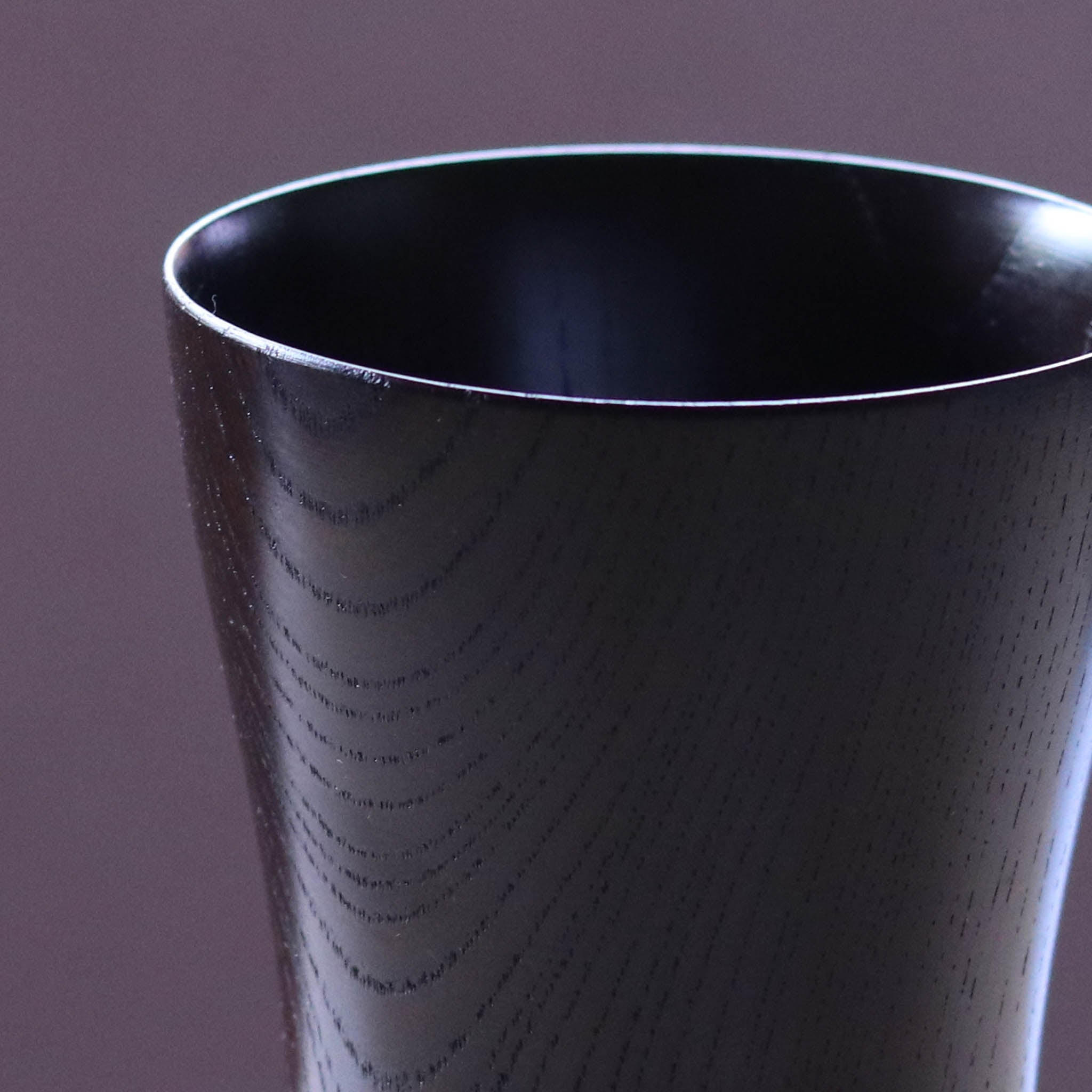

山中塗×燕三条ステンレス

機能的なステンレスの外側に、漆による伝統的な白檀塗が施された「漆磨」カップ。白檀塗は、金銀箔や粉の上から漆を重ねることで、高級感のある、奥深い輝きが美しい技法です。また、漆は経年変化によって色が変化するため、使い込むうちに愛着が湧く素材でもあります。カップの本体は18-8ステンレスで作られ、新潟県燕三条の高い技術力が生かされた内側の加工により、ビールを注ぐ瞬間に美しいクリーミーな泡が生まれます。(>ウチキのページへのページへ)

画像内のお品

伝統の砂型鋳造を現代に

400年の歴史を持つ鋳物の技術を生かして、石川県でデザイン性・機能性に優れた製造を続ける金森合金。伝統的な砂型鋳造で職人さんにより一つ一つ手作りされる、青銅製の「針のない剣山」は、生け花の土台である剣山を手軽に生活に取り入れ、より花を長持ちさせることができる、優れものです。また廃材利用による製造プロセスなど、SDGsの時代に合うものづくりを行っています。(>金森合金のページへ)