「五感で体験」して学ぶ 〜手仕事の魅力〜 / にっぽんてならい堂店主 中村 真一郎さん✖️日本工芸株式会社 松澤 【日本工芸】工芸イノベーターインタビュー

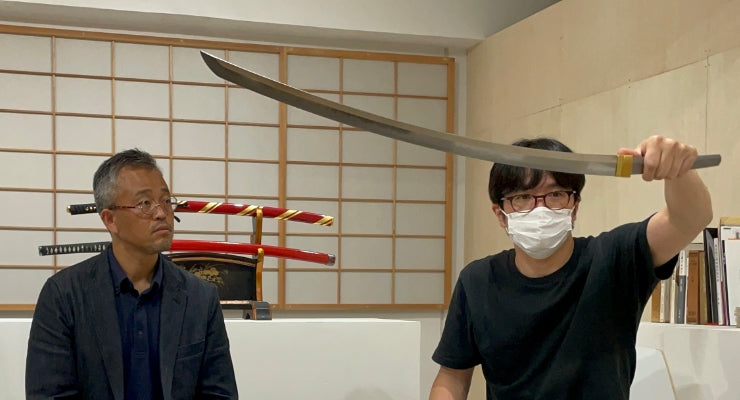

Youtube配信で開催される「工芸イノベーターインタビュー」。今回は、工芸のワークショップ事業に力を入れているにっぽん てならい堂代表の中村真一郎さんをお迎えし、「五感で体験」して学ぶとはどういうことなのかというテーマで対談しました。Web業界で働いていた中村さんを動かした職人の魅力とは?日本工芸・代表の松澤と語った内容の一部をお届けします。

ものを買う決め手は「体験」にあり にっぽんてならい堂の事業とは

松澤:本日は、にっぽんてならい堂店主の中村さんをお呼びしました。簡単に事業内容を紹介してもらってもいいですか。

中村:にっぽんてならい堂店主の中村と申します。てならい堂は「買うことを見直す」というコンセプトとしています。ネット上でものを買うのが当たり前の時代ですが、少し立ち止まって考えてみると、「自分でつくる」とか「修理・手入れして長く使う」とか「人から譲り受ける」とか買わないという選択肢があることに気づかれるかと思います。

てならい堂では(それらの選択肢を広げるために)ワークショップや工房見学の形でつくり手さんと企画して、展開しています。

松澤:事業の経緯についてお話ください。

中村さん:2013年にWeb上で始めました。そのときはリアルのお店はなかったので、直接、職人さんの工房を訪ねて企画するということを中心にやっていました。

ただ、集まれる場所があったほうがいいということになり、神楽坂にお店を構え、今年で12年目になります。

松澤:ワークショップはどのように行われますか。

中村さん:毎月50回〜60回ほどの企画があります。お店の営業日が火・金・土・日で、火曜日には必ず何かしら企画が入っています。

曜日によっては、企画がない日もありますが、有田焼きの絵付けの体験と、高岡の錫のスプーンづくり体験は、予約なしで体験できます。

松澤:月に50本ということは年間で600本ということですよね。企画されるのも大変だと思うのですが、企画づくりはどのように行われるんですか。

中村:なんやかんやで10年近くやっているので、その蓄積のなかで少しずつ積み重ねてきています。

知り合いのつくり手さんと「何しましょうかね」「どんなのがいいですかね?」と話しながら「こんな人いるよ」と紹介してもらうこともありました。逆にお客さんの方から「これができるならこういうのできないの」みたいなリクエストをいただいて「探してみるか」ということもありました。

松澤:ワークショップはどういう形態のものが多いですか。

中村さん:2時間で終わるものや丸一日かかるものもあります。3回足を運んで完成する大掛かりなものもあります。

金継ぎ教室だと、本当の漆を使って乾かす作業があるので、それは8回通うことになります。「金継ぎ道場」と呼んでいるのですが、毎週通っていただいていて、もう3年になる方もいます。

松澤:人気がある体験は何ですか。

中村さん:金継ぎが今は人気です。海外の方からも引き合いがあります。とあるアメリカ関連の事業者さんからお声掛けいただいて、出張開催で金継ぎワークショップをやりました。

流行よりも継続。職人の考え方に心を動かされ、起業を決意する。

松澤:中村さん自身のキャリアについて伺います。創業の前はどのようなことをされていて、なぜこのような事業を展開させたのでしょうか。

中村さん:独立する前は「All About」という情報サイトで人事や経営企画などの業務を行っていました。そこから通販を扱う部署に異動して事業部長をやっていました。当時お付き合いしてる人たちが面白く、起業に至りました。

松澤:やめる前から事業の構想は持っていたのですか。

中村さん:いえ、どっちかっていうと独立する前に辞めました。一度、夏休みを取っていて、さすがにそろそろ貯金もないし、何かしなきゃなという感じで動き出しました。

松澤:この事業にしようと最終的に思い至った理由はありますか。

中村さん:前職で通販の事業をやらせてもらった時に「ものを売る」「つくる」という世界が新鮮だったんです。

僕はバイヤーでもないしデザイナーでもない。普通の文系の大学出て経理と人事とかをやっていた人間だったので、教えてもらうしかないと思い、現場にお邪魔しました。

松澤 : 飛び込んでいったんですね。

中村さん:いろいろ見ていくうちに工芸の世界に魅了されていきました。

(職人の工房は)見せてもらう現場が非日常じゃないですか。「こんなんで作ってんだすげえな、魔法か。」みたいな体験をすることがよくあって。そういうのが面白かったです。(職人さんに)質問すると熱心に答えていただけるのも印象的でした。おっかねえのかなと思いながら恐る恐る伺った職人さんといざ対峙してみたら、呑みにも行けて楽しかったな、と感じることが多かったです。

松澤:工芸って、旅好きにはちょうどいいかもしれません(笑)あっちこっち行けますからね。

中村さん:あと、(現地を巡る中で)印象的だったのが「ものの考え方」です。(職人さんって)自分の利益が第一みたいに言う人が少なくて。

「瞬間的に売れるということよりは続けることの方が大事なんだよ」という話を、富山で聞いて、有田で聞いて、仙台でも聞いてたりして。どこに行ってもみんなこういうスタンスでやってるということが面白かったんです。

松澤:(職人さんは)自身が3代目だったり8代目だったりして、自分の前に歴史があって次に渡していくという考え方でやっていらっしゃいますよね。

中村さん:当時(工房を)周っていたのが30代中盤くらいでした。

会う人たちも同じ歳くらいでちょうど代替わりで、親父の代から受け継いだからあと30年は続けないと子供にはバトンタッチできないと言っていました。

市況的にはいい時期ではなかったので、変えなきゃいけないし新しいことやんなきゃいけない。閉鎖的な部分もある業界で、そこに抗って「やってやる」みたいな気概をもって仕事をしてる人たちが単純にかっこいいなと思ったんです。

松澤:事業をやられていくなかで、うまくいった部分と思い通りにならなかった部分はあると思うのですが、どうでしたか。

中村さん:せっかくなので、自分の中に湧いたアイデアをまずは形にしてみようと思い、「てならい堂」を作りました。

松澤:「作った」というのは、工房にお客さんを呼んでワークショップやってということですか。

中村さん:そうです。Webサイト作って、企画を掲載して、参加者を募集しました。 最初の企画は佐賀の有田焼と岐阜の美濃焼と東京蔵前の草木染の工房の3箇所です。

松澤:いきなり地方でワークショップをやったんですね。

中村さん:驚きと歓迎を持って受けとめてもらえたという認識はあります。

佐賀でワークショップやりますって企画したら千葉県の女性が申し込んでくれて自分で企画しておいて「ええそうなのっ?」と驚きました。

思い通りにならないことでいえば、圧倒的に儲からない(笑)ただ、それは始めたときから予想していたことではありました。

松澤:エリアを確保して、差額を収益とするのはなかなか大変そうです。

中村さん:ワークショップ開催日とキャパシティーは上限があるので全て売り切れてもそれ以上は売れません。

部屋に入る人数や単価を上げ続けるわけにもいきませんから......

ただ、ヨーロッパだと体験の単価が高いです。ドイツのワークショップだと、100ユーロすることもざらにあります。

松澤:職人さんが1日付いてくれるからそれくらいの価値はありますね。

中村さん:日本でもできると思ってたのですが、そこはまだギャップがあります。ただ、やってるうちに何かが見えてくるはずだと思ってやっています。

工芸品を「五感で体験」するということ。つくり手と使い手がつながるということ。

松澤:「五感での体験」にはどういった意図が込められていますか。

中村さん:元々Web上でものを売っていましたが、工芸品はそれだと伝わりにくいと感じていました。ワークショップを通じて(技術に)触れてはじめて伝わるものがあるという実感があります。

松澤:実際に触れる機会をつくるのは1つの価値ですよね。お客さまにとってもニーズがありそうです。

中村さん:お客さまから「ここまでやらしてくれるのね」と言っていただけてるのでそこはやりたいことができてると感じています。

ただ、なぜそこをみなさんやらないかというのも僕らは分かっています。 儲からないんですよね(笑)

松澤:コストがかかるわけですね。

中村さん:そうです。つくる側からしてもその間はつくる手を止めなきゃいけません。(職人さんは)つくることが本分なので申し訳ないと思いつつ、ただ一方でそれ以上の価値を感じています。

松澤:プロじゃない人(使い手)からの感想を聞けるのは(つくり手にとっても)客観的に見てもメリットだと思います。

中村さん:おっしゃる通りです。つくり手さんにとって、使ってる人の声を聞くのは面白いだろうし、やりがいにもつながるのではないでしょうか。

ワークショップでは、道具や作り方を間近でみることができます。まして、それが現地にいくものだと、もう一段情報が深くなります。

松澤:わたしも(職人さんから)お客さんの反応を聞かれることがありますが、なかなかユーザーの声をすべて反映することは難しいです。

お客さんとの接点があるというのは、つくり手さんにとっても価値がありそうです。

中村さん:うちでワークショップやってくださってるつくり手さんが100人ほどいらっしゃいますが、目的はそれぞれ違います。マーケティング的な情報収集を目的としている方や純粋に1つの利益の柱にしている方もいます。あとはファンサービスみたいな位置付けでやっている人など色々です。

松澤 :そういえば、知り合いの 江戸切子の職人さんは起業する際に「ものを売る」「卸す」「教える」の三本柱を立てていたと言われてましたね。ただ、いまはオーダーが1年半待ちになるほど忙しくて、「ものを売る」ことでやっとな状態らしいですが。

いずれは教えるのもやっていきたいとお話していました。自分の技術を次の世代に渡していきたいという思いです。

松澤:お客様とのコミュニケーションで大切にされていることはなんですか。

中村さん:そもそも自分自身がお客さん代表・生活者代表というスタンスです。「みんなが興味あることを代わりに聞いてきました」とか「みんながやりたいと思ってることを代わりに企画しました」という感覚があります。

あとは流行に乗るというのが得意ではないので、長い目でお付き合いできたらいいねっていう心づもりでやっています。だからお客さんに対しても仲間みたいな感情があったりもします。この間も(ワークショップに参加してくれたかたが)「久々に来ました。7年ぶりですね」と声をかけてくださったり「5年メルマガずっと見てて初めて来ました」という方がいたりして。

松澤 : それはうれしいですね。

中村さん : そうですね。つくり手さんとお客さんもそういう長い関係でいてもらえたらと思います。

工芸品の世界は、普通のビジネスのサイクルと違う時間軸で動いていますが、そんな世界に対して関心を寄せている人は実はたくさんいるんじゃないか、とふと思ったりしています。お客さん見ててもそう思うし、僕自身もそうでした。

結婚して子どもができた30代中盤のタイミングで、工芸品の世界に出会いました。その場で消費するものから長く使える良いものに関心を寄せるタイミングが人生の中ではあるんじゃないかというのが僕の1つの仮説です。

松澤:親としての視点ですね。自分が死んでも子どもは生き続けると考えると、違う時間軸で物事を捉えてみるきっかけになりそうです。

「体験を売る」てならい堂の未来予想図とは。

松澤:最後に、今後のてならい堂の未来の構想をお伺いしたいです。

中村さん:実は、昨年店舗の大きさを3倍くらい広くしたところ、お客さんとのコミュニケーション量が増えました。つくり手とお客さんの間でやりとりできる時間を増やしていきたいと考えています。

あともう一つ。1年ぐらい温めていた企画があります。

松澤 : なんでしょう。

中村さん : まず「てならい堂」の最初の着想に戻るのですが、これが「ネットショップで注文したものをお客さんに取りに行ってもらう」というシステムでした。例えば、有田焼を購入したら有田へ足を運んでもらうというように。

松澤:面白そう。

中村さん:というのも、お世話になったつくり手さんに「何したら役に立ちますか」と聞いたところ「人を連れてきてほしい」って言われて。人が来て泊まって飯食って物買って、という流れがあれば、地域の人たちみんな潤うしみんなハッピーだからそれがいいな、と話してくれたのが印象的でした。

旅行業は莫大な金額がかかるので、きびしいと思い、自分がやったことのある通販に目をつけたんです。ただ、シュールすぎるって周りに猛反対されて今のワークショップの形になりました。

松澤:初めから構想していたのですね。

中村さん:はい。反対はされましたが、僕の中で(このアイデアは)本質をついてるんじゃないかという思いはずっとあります。

個人的な考えですが、ワークショップは、時間と場所の制約があること、自分で作る必要があることが難点だと思っています。特に、工芸品は自分でつくるよりも職人さんが作ったものの方が絶対にうまいに決まっています。

ただ、それでも「工房には興味があって行ってみたい」という人っていると思うんです。このアイデアならワークショップをやらずに工房に行けます。

松澤:なるほど。

中村さん:これを改めて12年経って形にしようとしてます。

その展開を見据えて、お客さまとつくり手さんとのコミュニケーションを深めることを目指しています。

それだけで生活に必要な金額を賄えるかはわかりませんが、それもバランスだと思います。使う側もつくる側も、直接足を運ぶことに意味を感じてくれる人との繋がりをもっと増やして行きたいです。

松澤 : 「場」があると人も呼びやすいし集まりやすいですよね。

僕らも売りながらいろいろと模索しています。どういう接点になるかわからないですけどもしご一緒できることがあったら面白そうですね。

中村さん : 是非よろしくお願いします。

| > 日本工芸コラボトーク一覧はこちらから |